Смерть контрабандиста История Разное

В. Фетисов

Криминальная история конца XIX века

В октябре 1893 года в Гульчинской волости Ошского уезда пропал таможенный разъезд. Сразу четыре человека – запасной унтер-офицер Боровков и три киргиза-стражника выехав на патрулирование приграничной зоны исчезли, словно растворились в воздухе. Это вызвало немалое беспокойство как у администрации Ферганской области так и у недавно назначенного управляющим Ошского уезда подполковника Бронислава Громбчевского. Несмотря на многодневные поиски и расспросы местного населения пропавших найти не удалось.

Прошло уже довольно много времени, когда совершенно случайно участковый пристав наткнулся на сожженный труп лошади, а под скалой, заваленные камнями трупы пропавших. Началось следствие, которое вскрыло страшное преступление. В тот злополучный день таможенники объезжая линию возле перевала Белеули встретили караван вёзший контрабанду из Кашмира: чай, ткани, кораллы и индийскую коноплю.

Осмотрев груз, Боровков приказал караванщику и его людям следовать за собой к таможенному пункту, однако контрабандисты решили договориться по тихому и предложили унтер-офицеру взятку, однако тот отказался и попытался силой заставить нарушителей подчиниться. Произошла схватка, и, поскольку по какой-то непонятной причине револьверы стражей границы оказались не заряжены, контрабандисты одержали верх. Связав таможенников они послали одного из сообщников к своему главарю Камчибеку Алимбекову, ожидавшему караван в своём ауле. Кроме занятия тайным контрабандным промыслом человек этот официально занимал пост начальника волости. Коррупция, как видите, существовала и в то время. К несчастью, Камчибека не было дома и на место происшествия приехал его 12-летний сын Арслан-бек. Приказав крепче связать захваченных в плен и отвезти их в аул, он уехал.

Связывая Боровкова, один из киргизов веревкой содрал с его руки кожу, потекла кровь. Заметив это, тот крикнул:

— Кровью за кровь ответите, опомнитесь пока не поздно.

Услышав это, негодяи перепугались, поскольку по их законам действительно пролитая кровь требует отмщения кровью, и решили сжечь за собой все мосты.

Несчастные таможенники были по очереди задушены. Причём, Боровкова эта участь постигла последним и ему пришлось увидеть как умирали его товарищи. Трупы преступники спрятали под скалой и завалили камнями, лошадей частью съели, а частью сожгли. Когда, наконец вернулся Камчибек, то исправить ничего уже было нельзя. Узнали об этом и братья Камчибека, — Махмуд-бек и Мирза-Паяс, также волостные начальники. Узнали и страшно перепугавшись, приказали всем своим соплеменникам молчать о страшном деле. Но, как видим, скрыть все следы не удалось, трупы были найдены, а преступники арестованы.

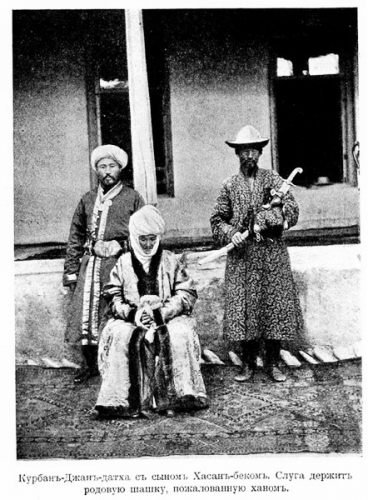

Дело это вызвало широкую огласку. Со времён военных действий в 1876 году не было случаев нападения на представителей власти, тем более закончившегося групповым убийством. Но ещё более широкий резонанс дело получило, когда были названы имена главных преступников. Ими оказались сыновья, племянник и внук Курманжан – датки — “Алайской царицы”. И прежде чем продолжить наше повествование, расскажем немного об этой легендарной женщине.

Курманжан родилась в 1811 году в семье простого кочевника из рода Мунгуш. Когда ей исполнилось 17 лет её выдали замуж за человека намного старше. Увидев жениха впервые только на свадьбе, сильная и своенравная девушка вопреки обычаям отказалась уезжать к мужу. Три года она прожила у родителей, лишь номинально считаясь замужней женщиной. В 1831 году правителю алайских киргизов Алимбеку понравилась умная, красивая и энергичная Курманжан, и он решил к ней посвататься. Но в ответ услышал: «Пока меня не освободят от брачных уз по законам шариата, не то что вы, даже Кокандский хан не может на мне жениться!». Через год настойчивый претендент, добившись расторжения брачного соглашения, всё таки стал её мужем.

Алимбек, дослужился до должности визиря при Кокандском хане и во время его частого отсутствия Курманжан становилась фактической правительницей Алая.

В 1862 году правитель алайских киргизов погибает от рук заговорщиков, и его вдова полностью берёт бразды правления родом в свои руки.

Правившему в то время Кокандским ханством Худояр-хану, весьма не нравилась независимая политика которую проводила правительница алайских киргизов, однако, когда он попытался обложить алайцев податью, то встретил такое упорное сопротивление, что вынужден был отступиться. Признал Курманжан и бухарский эмир Музаффар. Ей было присвоено звание датки «с надлежащим ярлыком и подарками». Титул “датка” появился в XVIII веке в среднеазиатских ханствах и произошёл он от персидского слова «додхох», что значит «справедливый». Обычно звание это давалось специальной “фетфой” (указом) Шейх уль-Ислама Бухары (высшее исламское духовенство Центральной Азии). Курманжан стала первой женщиной получившей этот титул и единственной женщиной, удостоившейся торжественного приёма во дворце бухарского эмира.

Правила Алайская царица мудро и справедливо, успешно регулируя родовые споры своих подданых.

Прекрасно понимая значение Великого Шёлкового пути она ввела плату за безопасный проход торговых караванов, проходивших по её территории. В своей власти она опиралась на сыновей – Абдуллабека, Махмудбека, Камчибека и Хасанбека, а также племянника Мирзу. Каждый из них управлял частью киргизских кочевий на Алае.

Когда в Коканде вспыхнуло восстание против Худояр-хана, Курманжан выступила на стороне мятежников, а её старший сын Абдуллабек стал ближайшим сподвижником Пулат-бека – жестокого предводителя восставших. После подавления мятежа и ликвидации Кокандского ханства перед Курманжан встал вопрос об отношении к новым русским властям. В её окружении не было единой позиции по этому вопросу. Племянник Мирза-Паяз предлагал заключить мирное соглашение с Кауфманом, ее сын Абдуллабек, напротив, выступал за продолжение борьбы с “кяфирами”. Его поддержали многие беженцы из Ферганы. Сама Курманжан думала о переселении к границе с Кашгаром, подальше от российских военных сил.

В апреле 1876 года Абдуллабек собрав полуторатысячное войско засел в местечке Янги-Арык, в высоких горах, но вскоре был разбит отрядом Скобелева и бежал в Афганистан.

Когда известие о поражении и бегстве сына дошли до царицы Алая, она со всем своим имуществом попыталась уйти в Кашгар, во владения Якуб-бека. Попытка не удалась. На границе ее ограбили кашгарцы и Курманжан вместе с сыном Камчибеком и племянником Мирза-Паязом была вынуждена вернуться назад. 29 июля 1876 года под местечком Бордаба на беглецов случайно вышли казаки из отряда князя Витгенштейна. Курманжан была пленена и доставлена к военному губернатору Ферганской области. Скобелев встретил алайскую правительницу со всеми полагающимися ей почестями. Угостив, по восточному обычаю сладостями, надел на неё парчовый халат. Отметив её огромное влияние на киргизов Алая, попросил её убедить их склониться на требования России. Её сыновьям он обещал полную безопасность, если они вернутся в Алай к мирной деятельности. Курманжан, поняв бесполезность дальнейшего кровопролития, согласилась на все предложения.

По всему Алаю разослала она приказ, чтобы “храбрые батыри, взявшиеся за оружие, совершенно спокойно возвращались в свои аулы”. Три сына, Махмудбек, Хасанбек и Камчибек послушались своей матери и вернулись на родину, Абдуллабек же не захотел подчиниться неверным. Из Памира он пробрался в Афганистан, оттуда ушёл паломником в Мекку, но по дороге заболел и умер.

Территория Алая «с 17380 семействами» была присоединена к России. На на ней были образованы три волости: Гульчинская, Ак-Буринская и Ноокатская, которые вошли в состав Ошского уезда. Управляли ими сыновья Курманжан. Алайская царица была верна своему слову и верно служила русской власти. В одном из писем своему другу полковнику (впоследствии генералу) М. Е. Ионову она писала: «Когда Ферганское мусульманское государство не признавало еще Россию, я воевала и спорила с Вами… В это мирное время я заявляю: весь мой народ, я сама и мои родные никогда не выступим против Вас. От нас никакой неприятности не будет. Если мой народ сделает плохо и станет изменником, тогда накажу виновного самой тяжкой мерой, буду вечно мучиться до конца дней своих».

Много воды утекло с Памирских ледников с тех пор как стал Алай частью Российской империи, спокойно жило его население занимаясь мирным трудом. Свято хранила обещание Курманжан, отдав бразды правления своим сыновьям. Все они были назначены волостными управителями. Много медалей и почетных халатов было у них, и радовалась престарелая датха за своих сыновей. Лишь один Камчибек вызывал тревогу. Неправедным делом занимался он, сосредоточив в своих руках всю контрабанду через границу с Кашгаром. Давно подозревала его в этом русская администрация, да поймать не могла – хитёр и увёртлив был сын Курманжан. Но, как говорится, сколько верёвочке не виться, а сплетётся она в петлю.

Почти два года длилось следствие и всё это время в областной тюрьме Нового Маргелана (ныне Фергана) в одиночных камерах ждали своей участи двадцать один человек обвиняемых в убийстве таможенников и его сокрытии. Не могло смириться сердце матери с тем, что не увидит она больше своих сыновей, не верило оно, что сыновья ее виновны в этом преступлении. И поехала она к военному губернатору Ферганской области Повало-Швыйковскому хлопотать о своей кровинушке. Но не принял её губернатор, лишь разрешил свидание с арестантами. Поддерживаемая под руки двумя слугами, вошла царица Алая в тюрьму и горько заплакала при виде детей своих в арестантских одеждах. Не думала она дожить до такого позора.

Наконец следствие закончилось и обвиняемых по решению Туркестанского генерал-губернатора предали военно-полевому суду, поскольку преступление было совершенно против лиц при исполнении ими служебных обязанностей. Целую неделю, с 3-го по 10-е февраля 1895 года шёл суд, закончившийся суровым приговором: 9 человек — к смертной казни, среди них Камчибек с сыном Арсланом, 6 человек – на каторжные работы, в их числе дети Курманжан – Махмудбек, Хасанбек и племянник Мирза-Паяз, остальные оправданы.

Страшное отчаяние охватило Курманжан. Вновь поехала она к губернатору, валялась у него в ногах, просила, умоляла. Но всё теперь зависело только от начальника края барона Вревского. И Александр Борисович приговор военного суда несколько смягчил. Смертная казнь была оставлена только для двух человек – Камчибека и непосредственного убийцы Мамон Палвана. Остальным казнь заменена каторгой, Махмудбек, Мирза-Паяз и Арсланбек приговорены к ссылке в Сибирь.

После того как стало известно, что казни двум преступникам не миновать и время её уже назначено, некоторые горячие головы из киргизов решили силой отбить своих соплеменников. Но прежде, чем напасть на конвой во время исполнения приговора, пришли они к Курманжан, чтобы получить её благословение. Но запретила им датка, сказав: “Горько осознавать, что уйдет в мир иной мой младший, но я никогда не перенесу того, что из-за моего сына погибнет мой народ. Не будет мне тогда ни на том, ни на этом свете оправдания”.

Ровно 125 лет назад, 3(16) марта 1895 года, на главной площади города Ош, при огромном стечении народа, смертный приговор был приведён в исполнение. В присутствии военного губернатора Повало-Швыйковского и начальника уезда Громбчевского, осуждённых подвели к виселице. Достойно встретил смерть Камчибек. Со спокойным лицом подняв голову к небу прочёл он молитву и шагнул навстречу палачу. Совсем не так повёл себя его товарищ по смерти Палван упав на колени, он слёзно стал просить о помиловании. Тщетно. На головы осуждённых надели мешки, накинули петли и под грохот барабанов, палач выбил скамью из под ног несчастных.

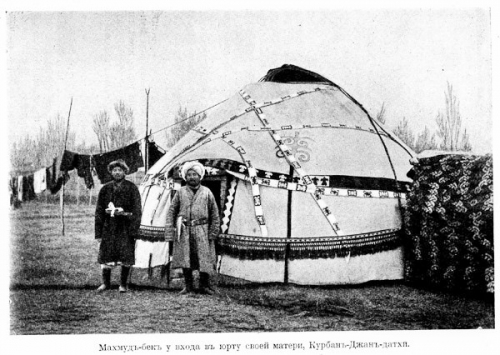

После этого влиятельные друзья Курманжан, прежде всего генерал Ионов, неустанно хлопотали за её сосланных детей. И эти хлопоты увенчались успехом. Через два года, после казни, Махмудбек вместе с Мирзой-Паязом и Арсланбеком были возвращены из Сибири на родину, в свои родные аулы.

Это хоть как-то утешило убитую горем мать.

Так закончилась эта история о преступлении и наказании. После смерти Камчибека Курманжан прожила ещё 12 лет.

В 1902 году в селение Мады, где она проживала, прибыл Ошский уездный начальник, полковник Зайцев и вручил ей личный подарок императора Николая II — золотые дамские часы с изображением государственного герба империи, украшенные бриллиантами и розами, с цепочкой и брошью.

А через четыре года после вручения императорского презента Алайскую царицу посетил полковник Карл Маннергейм, по заданию генерального штаба совершавший путешествие по Азии. Будущий президент Финляндии застал её в глубокой старости окружённой искренней любовью и всенародным почитанием. К тому моменту она вела отшельнический образ жизни и несмотря на возраст, а ей было уже 96 лет, к удивлению русского путешественника, могла самостоятельно оседлать лошадь. А через полгода Алайской царицы не стало. Похоронили её рядом с любимым сыном Камчибеком.

Дела давно минувших дней,

Преданья старины глубокой.

На заставке: Могила казнённого Камчибека и место погребения его матери. Фото из журнала “Исторический вестник” №12, 1907 г.

Источники:

- Б. Л. Тагеев. «Русские над Индией» (Воениздат, 1998). Глава IV «Ольгин луг. Киргизская тамаша»

- Ювачев И. П. Курбан-Джан-Датха, кара-киргизская царица Алая. // Исторический вестник. № 12, 1907 г.

- Басханов М. К. и др. Дервиш Гиндукуша путевые дневники центральноазиатских экспедиций генерала Б. Л. Громбчевского. Нестор-История, 2015.

В. ФЕТИСОВ

NUZ.UZ.

мда уж. таможенников, значит, того..а матери убийц — часы от амператора

Covid21[Цитировать]

А по вашему нужно было создать лагерь ЧСИР (членов семей изменников родины), как это сделали в сталинские времена? Нет уж, мухи отдельно, котлеты отдельно. Каждый получает то, что заслужил, и по другому не должно быть.

Владимир[Цитировать]

вот еще фото

AK[Цитировать]

В монографии известного исследователя Ср.Азии профессора-геолога А.А.Малахова (https://mytashkent.uz/2018/03/30/aleksandr-aleksandrovich-malahov/) находим следующие любопытные строки — «В средние века долиной проходил шелковый путь из Китая в страны Ближнего Востока. Правительница котловины богатела. Самостоятельное небольшое государство просуществовало довольно долго. Правительница со своей свитой и товарами побывала и в Ташкенте, остановилась на окраине города, где был устроен огромный базар. С тех пор он и существует, и носит имя Алайского. Сейчас он в черте города и по сие время главный базар города.»

yultash[Цитировать]