Владимир Рецептер вспоминает о ташкентском театре, родителях, своем деде… Разное Ташкентцы

(Фрагменты из книги: В.Э. Рецептер. Прошедший сезон, или предлагаемые обстоятельства. Л., 1989.)

Прислала Элеонора Шафранская

…Мой дебют состоялся в Ташкентском русском, ныне академическом, театре имени М. Горького. А. О. Гинзбург ставил инсценировку романа «Жизнь Клима Самгина», спектакль назывался «История пустой души»; Клима играл М.Ф. Мансуров, а мы, студенты Ташкентского театрально-художественного института имени А.Н. Островского, были заняты в массовке.

Самгин являлся в ресторан; круг приходил в движение; за столиками, расставленными на поворачивающемся кольце, прожигали жизнь пестрые персонажи: аристократы, купцы, офицеры, дамы, девицы… Мой герой, в коричневой, тонкого бархата толстовке, с большим желтым бантом, в длинноволосом всклокоченном парике, с темными синяками в подглазьях (вино, кокаин), должен был успеть продекламировать несколько строчек Блока за то время, пока наш столик проезжает мимо зрителей. Ресторанная экзальтация достигала апогея, мой декадент от возбуждения вскакивал на стул и витийствовал на весь ресторан. «…Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи…»

<…>

Всех, кого должен благодарить

за то, что попал на сцену, вижу отчетливо, всех, кроме одного. Он умер за два

десятка лет до моего рождения, оставив по себе семейную легенду. Смутно вижу

твердые прямоугольнички старинных фотографий с указанием на светлом паспарту

имени и адреса владельца мастерской, на которых, кажется всегда в рост, был

представлен этот человек — пожизненная для меня загадка — в разнообразных

костюмах и с несхожими лицами. Альбомы и фотографии я держал в руках в

последний раз лет шести от роду; они сгорели вместе с домом от прямого

попадания немецкой бомбы, и с тех пор притягательное для меня лицо все более

растворялось в тумане.

Рассказы матери не оставляли

сомнения в том, что это был человек высокой и светлой души; о многом говорила

выученная мною наизусть надпись на портрете, подаренном П.Н. Орленевым:

«Левушка! Гамлета играй, как я, но Кина все должны играть, как ты! Твой Павел».

Поэтому дед мой, артист Лев Николаевич Каренин, долго казался мне выдающимся

трагиком и признанным премьером, оставившим неизгладимый след в душах

современников, но позже незаслуженно забытым. Хотелось восстановить справедливость.

Я и в театр пошел, чувствуя

не только кровное право, но даже и наследственную обязанность продолжения

прекрасных дедовских начал, которые оборвала ранняя смерть. Мотивы эти проникли

и в мои ранние влюбленно-романтические стихи о сцене.

Мать, передавшая мне свою

возвышенную любовь к театру, настояла, однако, чтобы я сначала окончил

университет, а там, мол, видно будет. Мне хватило послушания на то, чтобы посвятить

пять лет филологическим наукам, но, получив свободный диплом, я тут же бросился

в театральный институт и еще три года учился «на артиста».

Так долгие годы я пытался

лавировать между театром и журналистикой.

Постепенно образ моего деда,

который так тревожил воображение, стал заслоняться живыми лицами тех, с кем

сводила судьба и кто непосредственно оказывал на меня влияние. Больше всех к

Каренину приближался, кажется, мой дорогой Петр Семенович…

Народный артист Узбекской ССР

Петр Семенович Давыдов почти не снимался в кино и на телевидении, голос его

никто не записал на магнитную пленку, столичные критики в то время до Ташкента

не добрались, поколение его зрителей ушло. А он сорок лет трудился на театре,

сначала колеся по России — Сарапул, Самара, Сызрань, Челябинск, Хинган,

Златоуст, Вольск, Пермь, Иркутск, а с 1937 года осел в столице Узбекистана,

сыграл здесь более семидесяти ролей и здесь же окончил свои дни.

Он говорил: «Проще, проще!..»

— и демонстрировал, как это будет, если «проще». Выходило замечательно…

Мне было девятнадцать лет,

когда Давыдов решил ставить в университетском театре «Машеньку» А. Афиногенова

и поручил мне роль семидесятилетнего профессора Окаемова. Он показывал, как

Окаемов, еще сердясь на появление нежданной внучки, ведет ее к двери кабинета,

неумело и неуклюже поворачивает Машеньку, подталкивая ее одной рукой, не знает,

с чего начать разговор, не может и не хочет преодолеть давние свои обиды и

отчужденность. Трудно объяснить, как это у него выходило, но в этом повороте и

подталкивании, в остром и угловатом движении старика уловил я что-то,

осветившее всю роль. Именно Давыдову и роли Окаемова обязан тем, что впервые

ощутил на сцене непередаваемое чувство, когда я уже не я, а «он» и в то же

время себя не теряю, и от этого раздвоения мне становится легко и радостно,

потому что зритель притих и подчинился, а я его веду, куда нужно.

В спектакле был момент, когда

Окаемов решает отказаться от Машеньки, без которой теперь не может жить, и

передает письмо для внучки в руки ее матери. Я отчетливо помню, как слушал

монолог этой женщины и, ничего не показывая — так требовал Давыдов,— принимал

решение, шел через всю сцену, к столу, писал, возвращался, перечитывал текст,

все еще отдаляя решительное мгновение, и, наконец, медленно запечатывал

конверт. Отдавать его следовало, по режиссуре Петра Семеновича, как живое

существо, отворачиваясь от разлучницы всем корпусом… Мать Маши выходила, и

Окаемов оставался один. Вот эту сцену и эту паузу можно считать началом…

Любимым словом Давыдова было

слово «труд». Последний звук удваивался, и это звучало как «трутс». Он часто

гневался на безалаберных и неорганизованных артистов (артистами он называл

своих студентов). Он сердился, краснел, воспламенялся, как на сцене, восклицал

что-то про искусство и «трутс» — и убегал, хлопнув дверью. Мы толпой шли к

театру или к дому, где он жил, и долго ждали его у выхода. Появлялась его жена,

актриса Валентина Андреевна Ляхова, и говорила, разумеется по его приказу, что

Давыдова нет дома (или в театре). И тут же Давыдов выбегал сам, патетически

спрашивал: «Как вам не стыдно?» — и слушал, как мы по очереди и хором умоляем

его вернуться, обязуемся повиноваться «по гроб жизни», вовремя учить текст и

соблюдать железную дисциплину. Он глядел на нас недоверчиво, губы вздрагивали

от обиды, как у ребенка. А мы все каялись и уверяли, что он для нас

единственный, никто не может его заменить, что он прекрасный, неповторимый

актер,— и не отдавали себе отчета в том, насколько это было правдой. Давыдов

оттаивал, смущенно смеялся, махал на нас рукой, и все начиналось сначала:

поиски свободной аудитории, сдвинутые столы и уроки сценической правды…

Для того чтобы вступить в

университетский театр, нужно было показаться Давыдову. На этом экзамене со всей

страстью и пафосом, на которые был способен, я читал ему монолог Чацкого. Петр

Семенович ничего не сказал по этому поводу, но назначение на возрастную роль

Лыняева в «Волках и овцах» А.Н. Островского было красноречивей слов:

«лысый» парик, толщинки, смешное и трудное положение, в которое попадает

пожилой помещик, должны были увести меня от декламации, научить характерной

простоте.

На сцене П.С. Давыдов

чаще всего был надежно достоверен и, в лучшие минуты, обезоруживающе прост

(Оброшенов в «Шутниках» А.Н. Островского, городничий в гоголевском

«Ревизоре»), но когда в театре ставилась романтическая пьеса, например

«Коварство и любовь» Шиллера или «Дон Сезар де Базан» Дюмануара и Деннери, я

подмечал в его сценическом поведении необычные и неожиданные черты, заставляющие

вспоминать описания игры актеров начала века, их широкий жест, призывную

театральность, и мне казалось, что я вижу на сцене не Давыдова, а своего

кровного предтечу — артиста Л.Н. Каренина.

Играя президента фон

Вальтера, Давыдов подходил к партнеру и, обняв его левой рукой за плечи, правой

— с поднятым локтем — касался его груди и длинно, глухо звал по имени,

приглашая участвовать в таинственном деле: «Ву-у-урм!» И повторял еще длиннее,

затаеннее, глуше: «Вууууууурм!» Мороз по коже!.. А когда на балюстраде второго

этажа Рюи Блаз закалывал наконец злодея Саллюстия де Базана, которого играл

Давыдов, тот неподражаемо медленно валился навзничь — левая рука с зажатой в

ней кожаной перчаткой проникала сквозь решетку, и, ставя великолепную точку,

летящая сверху тяжелая перчатка звучно шлепалась об пол.

Если бы Давыдов был жив, я попросил бы его почитать мне вслух пьесу об Эдмунде Кине…

Однажды, внезапно извещенный

о беде, Давыдов посреди репетиции убежал в больницу отдавать кровь товарищу по

театру. Со времени войны донорство в прямом и в переносном смысле стало для

него какой-то душевной необходимостью. Часть его крови, вероятно, досталась я

мне.

<…>

…Роль Гамлета мне предрек

руководитель курса Иосиф Вениаминович Радун. Мы репетировали дипломный

спектакль — «Дети солнца» М. Горького, и после одной из проб монолога

Павла Протасова, видимо что-то разглядев в ученике, он, как бы между прочим,

сказал мне, что не исключена такая возможность…

Профессор И.В. Радун

поставил за свою жизнь немало спектаклей, были среди них и большие удачи, но

главное свое призвание он нашел в педагогике. Один из создателей Ташкентского

театрально-художественного института имени А.Н. Островского, он трудился с

необыкновенной отдачей и даже с какой-то веселой яростью. Многие годы живя в

одноэтажном домике, прямо во дворе института, он готов был в любое время

прибежать на репетицию. Сотни его разноязыких учеников — актеров и режиссеров —

трудятся во всех театрах Средней Азии, а многие и в России. (Успешно работает в

БДТ мой однокурсник Ю. Мироненко.) Вышедшие в Ташкенте книги И.В. Радуна

«Рождение актера» и «Путь к сцене» привлекают хорошо изложенной методологической

практикой и серьезными размышлениями о профессии.

Много лет определяющую роль в

театральной жизни Ташкента играл народный артист УзбССР Александр Осипович

Гинзбург. Он руководил попеременно и Русским театром имени М. Горького, и

Узбекским академическим театром имени Хамзы, и кафедрой в институте. Вокруг

Александра Осиповича всегда било много молодежи и всегда что-то затевалось —

мюзик-холл или театр оперетты. Не успел я окончить институт, как вместе с пятью

однокурсниками оказался артистом возглавляемого Гинзбургом Театра имени

М. Горького и был приглашен преподавать мастерство актера на только что

набранный им же большой курс, где актеры и режиссеры должны были воспитываться

вместе.

Нужно сказать, что И.В. Радун

и А.О. Гинзбург были однокурсниками, выпускниками Московского ГИТИСа, и

чувство корпоративной связи, вероятно, сохранялось в них все годы. Когда

Александр Осипович работал в Театре имени Хамзы, в Русский театр был приглашен

еще один их однокурсник, тоже ученик В.Г. Сахновского, А.Д. Попова и

А.М. Лобанова, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Семенович

Михайлов.

Этот же курс окончил и

Г.А. Товстоногов, так что по институтской линии моя театральная

«генеалогия» через учителей моих учителей при желании могла бы быть возведена к

самому Константину Сергеевичу Станиславскому. Как при этом обстоятельстве не

мечтать о ролях Гамлета или Кина!

<…>

О том, кто назначил меня на

эту роль [Гамлета], хочется сказать особо.

Александр Семенович Михайлов

стал главным режиссером Ташкентского театра имени М. Горького в сентябре

1960 года. Он появился внезапно, как налетел, и словно поселился в театре — небольшого

роста, сухощавый, крепкий, остроглазый, с темным седеющим хохолком. Стал ходить

на спектакли.

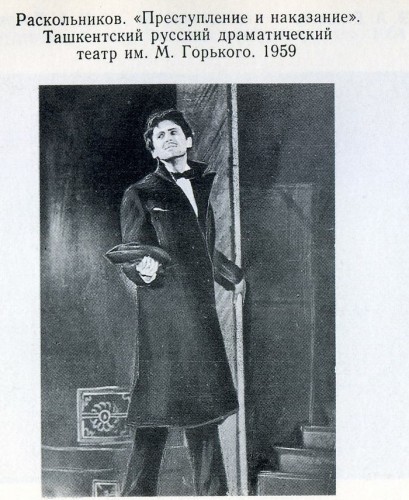

На следующий день после

«Преступления и наказания», где я играл Раскольникова, Михайлов позвал меня в

кабинет и без предисловия объявил о том, что нам предстоит «Гамлет». Мне

следовало начать предварительную работу: читать, выбирать перевод (он

предоставил эту возможность артисту!), задумывать и сочинять свою роль. Сначала

это была моя тайна, позже об этом было объявлено худсовету и появилось

распределение ролей, в котором интересные работы получили и мои однокурсники.

Михайлов относился к возникающей

роли Гамлета бережно, даже трепетно, он тщательно готовил меня к встрече с

труппой, проходил по действию акт за актом, сцену за сценой, радовался каждому

предложению и любому спору, и когда за длинным столом, составленным из

нескольких и накрытым зеленой тканью, собрались на первую читку все

исполнители, то есть почти весь театр, я, хотя и чувствовал «экзаменационность»

ситуации, кажется, был к ней внутренне готов. Читка в известном смысле была

экзаменом и для Михайлова.

Он ставил «Гамлета» второй

раз, после Перми, где спектакль стал удачей, где до сих пор и театр, и зрители

помнят долгий и полнокровный «Михайловский период». Я был в Перми на гастролях

и слышал об этом от многих театралов.

Но наш «Гамлет», разумеется,

не должен был быть повторением…

Однажды посреди репетиции

что-то ворвалось снаружи, я не сразу понял что и вместе со всеми рванулся со

сцены через фойе и маленькую проходную прямо на улицу. Передавалось важное

сообщение.

Улица Карла Маркса до

землетрясения 1966 года была олицетворением Ташкента. Здесь, начиная от сквера,

росли мощные деревья, и в их тени допоздна двигались встречные потоки; здесь

назначались свидания, знакомились, ссорились, узнавали новости. Напротив Театра

имени М. Горького над двухэтажным зданием старого универмага (теперь его

снесли) был прикреплен выносной динамик, и вот из него-то на всю улицу

раздавался дикторский голос: шла речь о полете Гагарина.

Я стоял на тротуаре в черных

чулках и в черном колете (старом, из подбора, новый на меня только шили), еще

оглушенный репетицией, и ничего не мог понять. Опомнившись, я укрылся в

проходную; возвратились и остальные, и только Михайлов долго еще стоял посреди

мостовой…

Премьера нашего «Гамлета»

состоялась 14 мая 1961 года, а 2 июля, то есть через полтора месяца, мы уже

играли следующую — комедию Марселя Эмэ «Третья голова». В ней Михайлов поручил

мне, в полную противоположность Гамлету, роль жизнерадостного и легкомысленного

шансонье Валорэна. Попав в трудное положение, этот эстрадник шутит, смеется,

поет, дурачится и дурачит других, а в конце концов все-таки погибает. На меня

«работал» явный контраст ролей, и мы с Михайловым уже понимали друг друга с

полуслова.

Но в театре начались

репертуарные дебаты и споры какого-то другого рода, началась борьба, которая

закончилась тем, что главный режиссер не поехал с нами на гастроли в Москву.

Он сделал еще два спектакля и

руководил моим режиссерским дебютом — постановкой «Бабьих сплетен» Гольдони, но

контакта с начальством так и не наладил. Директор театра Василий Константинович

Козлов его не поддерживал.

Ну что мне было делать? Я и

любил, и уважал их обоих. Козлов был моим первым театральным наставником.

Василий Константинович, в

прошлом ленинградец, был учеником П.Н. Певцова. Даже студентом первого

курса, репетируя в университетском театре Петра Семеновича Давыдова, я все еще

«игрывал» и у Козлова.

Там, в «старшем драмкружке»

Дворца пионеров имени Сталина, мы священнодействовали, там царила почти

студийная атмосфера строгой дисциплины и огромного серьеза. Там были «этюды»,

«застольный период» с обсуждением ролей и обстоятельств, там школьники узнавали

«метод физических действий».

Мы собирались за полчаса до

начала и ждали, глядя из окон, как степенно, неторопливо, чуть склонив голову

набок, Козлов идет по парку мимо старинных дубов и карагачей к парадной

лестнице бывшего дворца бывшего наместника Туркестанского края и поднимается по

ступенькам мимо двух больших каменных оленей.

Там Козлов был богом. Или, по

меньшей мере, наместником. Однажды, перед ответственным спектаклем, он вдруг

шепнул мне на ухо: «Ну, Володя, рваните!»

Там Козлов был богом.

А в театре — директором.

Пройдя через театральный институт, к нему под начало поступили несколько бывших

кружковцев. Строгий, с совершенно седой головой

и лицом римского патриция, Василий Константинович был с нами

принципиально сдержан, никак не выделяя бывших учеников.

А Михайлов…

Он дал мне сыграть Гамлета и

Валорэна. И мы подружились с ним, хотя ни слова об этом друг другу не сказали.

Он опирался на меня, но опирался как художник, не втягивая в свой административный

спор с Козловым.

Я любил и уважал их обоих.

Спасибо им еще и за то, что

они не стали тянуть меня, начинающего артиста, в разные стороны, предлагая

поучаствовать в закулисной схватке, что вели себя со мной как подобает

учителям…

Вышло так, что я почти не

видел спектаклей Михайлова. Нас сблизили «Гамлет», неполных два года в

Ташкентском театре и семнадцать лет переписки. Менялись мои адреса в

Ленинграде, Михайлов менял адреса городов: Казань, Минск, Смоленск, Волгоград,

Ульяновск…

Я чувствовал по письмам, что,

приезжая в новый город, он испытывал необыкновенный прилив энергии. Ему

казалось, что именно здесь, именно с этими актерами он создаст тот счастливый

чистосердечный союз, без борьбы самолюбий, без чванства и провинциальных

интриг, о котором мечтал всю жизнь. И когда действительно возникал контакт, а

такое бывало не однажды (восемь сезонов в Волгограде, бурный взлет Смоленского

театра), когда горожане начинали валом валить на «Гамлета» или на «Жаворонка»,

на «Оптимистическую трагедию» или на «Маскарад», а вслед за «гвоздем сезона» и

на другие спектакли, — даже тогда, когда следовало прислушаться к старой

пословице: от добра добра не ищут, его охватывало новое беспокойство, душа

требовала перемен и впереди маячил какой-то прекрасный город, кажется на Волге,

в котором должен возникнуть, наконец, светлый союз художников…

Михайлов налетал бурно. Из-за

краткости свиданий мы не спали почти до утра, обсуждая всё — от театральных

новинок сезона до судеб русского театра. Он курил, вскакивал, усаживался,

укладывался, снова вскакивал и курил и рвался к светлому будущему.

…Если бы Александр Семенович

Михайлов был жив, я бы поделился с ним моей мечтой и он поставил бы для моего

«бенефиса» старинную пьесу Александра Дюма «Кин, или Гений и беспутство».

Л.Н. Каренин — театральный

псевдоним, выбранный дедом, очевидно из любви ко Льву Николаевичу Толстому.

Рано оставшись сиротой, дед мой окончил сначала художественно-промышленное

училище, где проявились его актерские способности, а потом и Одесскую

театральную школу. Получив диплом, он был принят на службу в драматический

театр, расположенный в доме Великанова на Греческой улице, и впоследствии,

выправив собственный гардероб, служил в самых разнообразных антрепризах, в том

числе в театре «Общества попечителей о народной трезвости» и гастрольной группе

Павла Николаевича Орленева. В одной из поездок этой группы он крестился и

получил паспорт, по которому имел право посещать любой из городов Российской

империи. Кроме уже упомянутых Гамлета и Кина в его репертуаре был Освальд, а

позже пастор Мандерс в «Привидениях» Ибсена, Райский в инсценировке

гончаровского «Обрыва», Уриэль Акоста в одноименной драме Гуцкова и

бесчисленное количество ролей во всевозможных комедиях и мелодрамах, названия

которых, вроде «Второй молодости» или «Когда взойдет луна», ни о чем не скажут

сегодняшнему читателю. У Л.Н. Каренина был большой концертный репертуар, в

который входили эстрадные сценки, рассказы и стихи, в том числе популярные

тогда «Сумасшедший», «Белое покрывало» и «Последнее слово подсудимого». Он

руководил также кружком любителей театрального искусства, который составляли

учителя, и, судя по рассказам матери, был настоящим тружеником. Его любили

товарищи по сцене и отмечали заезжие знаменитости, включая Е.П. Корчагину-Александровскую,

М.К. Садовского (Тобилевича), П.К. Саксаганского…

Однажды летом я отправился в

газетный зал Публичной библиотеки, чтобы, выписав одесские издания, поискать

реальные следы легендарной для меня судьбы актера Каренина. Несколько дней

подряд я читал экзотическую повесть об Одессе накануне первой мировой войны, об

одной из летних антреприз, возглавленной А.И. Каниным, актером и

режиссером. Сообщения о сменяющих друг друга с неслыханной быстротой

постановках перемежались событиями городской хроники: то в зверинце на

Куликовом поле взбунтовался слон Ямбо, то премьерша труппы «г-жа Журавская

выстрелом из револьвера убила наповал вора, покушавшегося на жизнь ее мужа».

«Одесское обозрение театров»

отмечало, что труппа, собранная г. Каниным, была «ровной, ансамблевой», что его

первая постановка — «Старый закал» А. Сумбатова — «гладкая, чистенькая,

производит прекрасное впечатление; общий тон актеров недурен, хороши в пределах

возможного декорации». Автор отзыва отметил также актеров — «г.г. Каренина,

Стрекалова, Лидина-Дубровского и Кузнецова». Здесь же печатались завлекательные

объявления о «Кинетофоне, величайшем изобретении двадцатого века Томаса Альва

Эдиссона», единственном концерте знаменитого скрипача Фрица Крейслера и щедрые

рекламные призывы: «Дамы! Ваши страусовые перья, эгреты, эспри, парадии,

плерезы и боа могут быть всегда чищены, крашены, обновлены и переделаны по

последним моделям в специальной мастерской Фридмана, Греческая, 50, рядом с

русским театром, ход с улицы»…

Признаюсь, я огорчился,

словно речь шла о моем собственном театре, когда прочел, что его труппе

запрещали ставить «На всякого мудреца довольно простоты», а суровый рецензент,

скрывшийся под псевдонимом «Троль», выговаривал режиссеру Канину за то, что он

принял к постановке «бездарный крыловский лубок» о Петре Первом. И ликовал,

когда он же успевал отметить: «Лучше других Санди (г. Каренин) («Трильби» Г. Ге)»…

В это время в Одессе

гастролировал В.В. Максимов, тот самый, который стал чуть позже одним из

первых лиц новорожденного Большого драматического театра; выступал на эстраде

В.Я. Хенкин; потрясал публику Мамонт Дальский.

У Левушки Каренина («Левушка!

Гамлета играй, как я…») было четверо детей, и сводить концы с концами ему

было непросто. Выручали бенефисы и веселый характер. В один из редких своих

выходных, надев парадный костюм, он вместе со старшими детьми (в том числе моей

мамой) отправился в городской сад на прогулку. В саду играл оркестр, и нарядные

дамы, чьи страусовые перья, эгреты, эспри, плерезы и боа были чищены, крашены,

обновлены и переделаны по последней моде, плыли по аллеям и, задержавшись у

павильона, покупали билеты очередной лотереи. Левушка достал деньги из дареного

зрителями изящного кошелька, и дети, смеясь и толкаясь, стали вытаскивать

лотерейные билеты из длинного инкрустированного ящика.

Они выиграли главный приз —

пролетку с живой лошадью. Сенсация!.. Их окружила толпа, Каренина узнали,

зааплодировали, заставили вместе с детьми, усевшись на сиденье,

фотографироваться. Устроители лотереи вместо пролетки с лошадью стали

предлагать деньги. Но детская радость была дороже; Левушка устроил им

спектакль: поменялся одеждой с кучером — надел синий кафтан с широким кушаком,

высокий цилиндр, — пересел на козлы, взял в руки вожжи и покатил через весь

город домой, за женой и малышами.

Всей семьей, подгоняя вороного, они

двинулись к морю.

Вижу, как старинная пролетка

выезжает на пустынный пляж под серое небо, навстречу пенистой осенней морской

волне, как прыгают вокруг коня и ликуют дети, как заразительно хохочет Левушка,

подбрасывая в воздух младшенького Илью…

Все братья моей матери

погибли на фронтах Великой Отечественной: старший захоронен под Москвой,

средний — в волнах Черного моря, а младший — под Сталинградом. Именно он, Илья,

больше всех походил на Левушку Каренина…

Умер Лев Николаевич Каренин в

1922 году в возрасте сорока двух лет. «Левушка! Гамлета играй, как я, но Кина

все должны играть, как ты. Твой Павел Орленев»…

Настоящая фамилия деда была

Дворкин, ее и сохранила на всю свою жизнь моя мать, кандидат исторических наук

Елизавета Абрамовна Дворкина.

Научным руководителем,

оказавшим на нее большое влияние, была академик М.В. Нечкина. Декабристы,

крестьянская реформа, шестидесятники, Россия и Туркестан, девятнадцатый век —

таков основной круг тем моей матери, в какой-то степени не чуждый и мне, так

как я часами ждал ее, высиживая на лекциях, и с любопытством прослушивал частые

переэкзаменовки студентов-задолжников, приходивших без церемоний к нам домой.

Несмотря на то что маме

пришлось многое испытать, она никогда не утрачивала юмора и природного

артистизма. В юности она играла в агитколлективе «Синяя блуза» и Траме, после

фабрики работала корреспондентом одесской газеты «Молодая гвардия», а окончив

университет и став педагогом по страсти и призванию, сумела завоевать любовь

многочисленных учеников. Это она создавала в нашем доме, где бы он ни был и как

бы мало квадратных метров ни занимал, атмосферу добра и открытости; мои

товарищи по школе, университету и театральному институту бывали у нас чуть ли

не каждый день, и то один, то другой, то третий секретничали с ней по поводу

своих личных дел.

Никто тревожнее и строже

матери не смотрел мои спектакли и концерты, никому, как ей, не было дано сравнить меня с

моим дедом, узнавая и не узнавая одного в другом…

Мой отец, Эммануил Абрамович

Рецептер, после фабрики, где он познакомился с матерью, и вечерней школы

рабочей молодежи служил в кавалерии, был кадровым офицером, а

демобилизовавшись, перебрал множество должностей, в том числе — совсем недолго

— директора какого-то разъездного межколхозного театра, о чем не очень любил

вспоминать. После войны он довольно часто уезжал в командировки, работая в

Министерствах водного и сельского хозяйства, занимался машинно-тракторными

станциями и имел в этой сфере определенные заслуги, благодаря которым получил

персональную пенсию. Заветными наградами отца были медаль «За победу над

Германией» и значок «50 лет в партии», а главными чертами характера — полное

бескорыстие и всепоглощающая любовь к моей матери. В самых трудных обстоятельствах

отец проявил незаурядную стойкость и мужество, не отрекшись от своей жены, и

тем, может быть, спас ее и себя. После ее смерти его любовь достигла почти

обожествления, и часто среди разговора отец срывался с места, чтобы добраться

до Северного кладбища и посидеть у могилы жены. Позже надгробный камень

соединил их имена.

Очень приятно было прочитать заметку Вольки (так мы его тогда называли). Я помню нашу встречу в гостинице Метрополь, в Москве, где гастролировал наш театр им. Горького. когда он позвал меня посмотреть его в «Гамлете». Я ему ответил, что успею посмотреть его в Ташкенте. Это был , кажется, 1962 год. Но он уже не вернулся в Ташкент Его пригласил Товстоногов в Ленинград.

Александр Карагодский[Цитировать]

Програмка «Гимназисты»

Александр Карагодский[Цитировать]

У Владимира Рецептера есть дети?

виолав[Цитировать]

«Личная жизнь актера и писателя тоже сложилась хорошо. Он женился довольно рано и прожил с супругой почти 60 счастливых лет, воспитал сына». Источник статьи и обсуждение на https://svadba1000.ru/news/24420-vladimir-retsepter-segodnyashnyaya-zhizn-84-letnego-lebedeva.html

Лидия Козлова[Цитировать]

Есть сын.

Лидия Козлова[Цитировать]

В 2016 году были в Питере. Случайно набрели на этот театр на Фонтанке. Собирались пойти вечером посмотреть спектакль земляка, но не сложилось.

Юрий Берлин[Цитировать]