Пригоршня миров Александры Спиридоновой Искусство Ташкентцы

Л. Шахназарова

…«Из таких людей и состоит малочисленная, но драгоценная и редкая порода эссеистов».

Как жаль, что до меня это уже сказал один писатель. Потому что именно эти слова с полным правом можно и должно отнести к творчеству Кашмиры Искандари – замечательного ташкентского писателя Александры Спиридоновой.

Она волшебница планет, Ей все созвездья шлют привет! Она владычица фантазий, Ей покоряется весь свет!

Читаю эссе, очерки, миниатюры Спиридоновой и думаю: да ведь эти вспомнившиеся строчки шутливой песенки – прямо про нее!.. Волшебница планет!.. Владычица фантазий, чьему воображению подвластны целые миры, галактики, вселенные!..

Художники-прерафаэлиты и пантеон индийских божеств; скандинавская мифология и рок-музыка ХХ века; династия Каролингов, японское искусство создания кукол и загадки античных статуй… Каждая из тем, которые выбирает Саша для своих ювелирно выписанных, трогающих душу восторгом и смутной тоской рассказов, – такого рода и «ранга», что изучению их можно посвятить целую жизнь. Но ведь у этого автора вовсе не было целой жизни на то, чтобы, например, суметь погрузить нас в средневековое волшебство «Роскошного часослова герцога Беррийского», его двенадцати миниатюр, – так, как мог бы лишь ученый-медиевист. («…А может, это ангел, попавший случаем в одно из владений герцога Жана де Берри – замок Этамп, развлекался и оставил людям эту удивительно красивую, странную, немного грустную и не вполне чинную зарисовку быта и нравов XV столетия?..») Или создать – словно выткать шелком! – цикл очерков о китайских поэтах эпох Тан и Мин, обнаруживая знание предмета на уровне литературоведа-синолога. Или поведать «в контексте и подтексте» о магии латинских ученых трактатов времен каролингского возрождения («Европейская культура со времен падения Рима – роза христианства, плотно перевитая вьюнком язычества…»).

Как это получается у Спиридоновой – что любая тема, которой она касается своим хрупким, звенящим словом, – словно рождается, прорастает, расцветает на наших глазах, здесь и сейчас, – поселяясь, обретая свое место в сознании читателя уже навсегда?

Как это получается у Спиридоновой – что любая тема, которой она касается своим хрупким, звенящим словом, – словно рождается, прорастает, расцветает на наших глазах, здесь и сейчас, – поселяясь, обретая свое место в сознании читателя уже навсегда?

Да, конечно, бесконечно важно то, что Александра – дочь родителей-гуманитариев, воплощавших все лучшее, что вкладываем мы в понятие подлинного интеллигента. Что с необыкновенной щедростью одаренная девочка росла в доме-библиотеке, где «в шесть лет запросто, словно к себе домой, пришла в мир шекспировских героев. Благодаря Куну, удачно стоявшему на нижней полке стеллажей, исследовала Олимп, подружилась с героями Троянской войны и стала участницей приключений Одиссея…». А когда училась в четвертом классе, «мама сломала шаблон, подсказав идею сочинения о том, как вредно много и внимательно читать…».

Правда, боюсь, что до конца удивительной маме сломать этот шаблон не удалось. В том числе и для себя самой. Вот как они с Сашей встретили мамин 80-й день рождения:

«Знаете, что мы делали вчера, в перерыве между двумя уколами обезболивающего? Читали “Остров Борнгольм” Карамзина. И говорили о русской литературе порубежья XVIII и XIX веков. Это из нас ничем не вытравить»…

Читаю это, а в голове звучит: «Просто вы дверь перепутали, улицу, город и век…»

Бесценная удача рождения именно в такой, а не в иной семье; «перепутанный век» этого самого рождения… Доставшийся девочке от родителей и от Бога ярчайший дар слова… Да, всё так, всё это вкупе – то, что и могло, наверно, подарить миру Александру Спиридонову – такой, какой она открывается нам сегодня. Но есть, мне кажется, у нее еще одна тайна. Состоящая, быть может, в том, что, помимо власти над словами, наделена Саша еще одним непостижимым даром – даром перевоплощения, «проживания» чужих жизней. Как отец Браун у Честертона («Я – внутри человека. Я поселяюсь в нем, у меня его руки, его ноги, но я жду до тех пор, покуда не начну думать его думы, терзаться его страстями…»). Без сомнения, и писатель Спиридонова умеет так же «поселяться», обретать душу того, о чем или о ком пишет: эфиопский ли это святой-путешественник Фруменций Аксумский или Теодульф Вестгот, сподвижник Карла Великого; вьетнамская поэтесса XVIII века Суан Хыонг или герцог де Маликорн из «Города мастеров», в котором, подчиняясь властному воображению автора эссе, вдруг проступают черты Ричарда III…

Я – палимпсест всех написанных книг – хохот Энкиду, ставшего человеком, черновик письма Синухета, песни, что пел Иаков, когда стриг овец у Лавана, сквернословие Менелая посреди разрушенной Трои, замершее от красоты все так же желанной Елены; соль на ногах евреев, перешедших Чермное море, солома яслей вифлеемских, буква в четвертой эклоге «Буколик», клей в переплете стихов Алкуина, отзвук вешней любви Бернарта, взгляд умирающего Рюделя, осенние думы Ли Бо, сновиденья Горацио в день похорон датского принца, многоточие Лоренса Стерна, нитка хронопа, сотый год одиночества, площадь Сан-Марко в памяти Борхеса, – я живу в тысячах книг, живших тысячи лет до моего появленья, ставших мною и растворивших меня в тысячах слов, словно каплю чернил в океанской соленой воде.

«…Я существую во всех, все существуют во мне». Этой формуле, записанной в древней книге Зоар, не менее четырех тысяч лет. Не это ли – и главное прозрение и откровение невероятной Александры Спиридоновой, ее «Бернар», ее программа и кредо, уместившиеся в тридцати отточенных строчках?.. Бывают такие тексты: читаешь слово за словом – и словно с замиранием сердца перебираешь в пальцах, ощупываешь, гладишь собрание редчайших драгоценностей, – и в каждой переливаются, вспыхивают сверкающими гранями таинственные миры… Счастлив писатель, которому хотя бы раз выпало написать такое. А уж какова цена за это – знает только он сам.

(«Это прямо Борхес!..» – потрясенно воскликнул поэт Бах Ахмедов, прочитав Сашин «Палимпсест». А у меня мелькнуло мгновенным щемящим воспоминанием: «Укором и слезой не опорочу / Тот высший смысл и тот сарказм глубокий…»… Нет, не хочу продолжать…)

«– А еще, Господи, – скажу я, когда буду умирать, – спасибо Тебе за Ли Бо.

И это действительно правда. Он для меня – пример того, как смертный человек может обрести бессмертие. Не как физическое состояние и не как метафору (память в веках), – как осознание себя истинного. Христианин назовет это «царством Божьим внутри нас», буддист – просветлением, даос – эликсиром бессмертия или великой трансмутацией. Это всегда можно как-то назвать и долго рассуждать о сути названия, но кто-то один отделится от мириады говорящих и пойдет гулять среди облаков и звезд, возьмет в собеседники горы, а в собутыльники – луну, и вот уже о нем начинают складывать легенды, потому что земной человек оказывается не определяем земными понятиями…»

…Привожу эти цитаты – и понимаю, почему так долго «не шел», не получался у меня очерк о творчестве Спиридоновой, хотя садилась за него много раз. Что ни напиши – банально, плоско, скудно в сравнении с созвездиями, сияющими в каждом ее абзаце. Много ли у нас таких волшебников пера, с необозримыми пластами культуры, стоящими за любым их текстом? Я не знаю больше ни одного. А вот сама Саша говорит о себе: «Я всегда только училась на волшебника…»

…«Живет рядом с нами, в одном городе, удивительный писатель Кашмира Искандари. Которая и зовется-то так – лишь в одном из созданных ею миров, мы же знаем ее под другим именем – Александры Спиридоновой. Человек с зачарованным взглядом, с мироощущением трагическим и одновременно сладостно-счастливым. Пишет и публикует в соцсетях негромкие шедевры, – а ты спрашиваешь себя, как выразить свой восторг и преклонение перед этим талантом, как и чем помочь, если это нужно, – а наверное же нужно! – а в итоге, как всегда, – не более чем обычный перепост и дюжина лайков…»

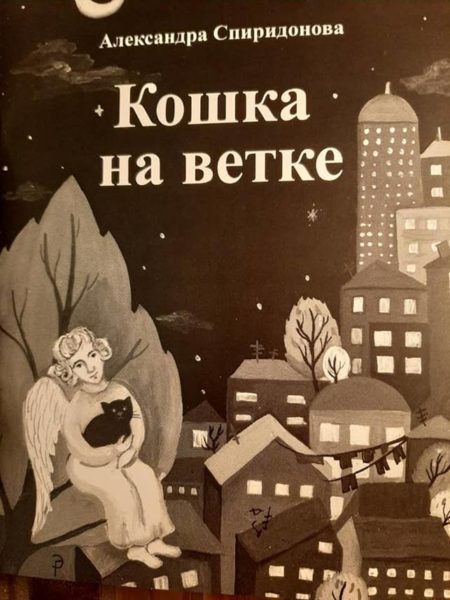

За время, прошедшее с тех пор, как я это написала, изменилось многое, – и прежде всего то, что все-таки пришла к ташкентцам прекрасная книжка, первая книжка Саши – «Кошка на ветке». Сборник эссе и небольших рассказов, ее излюбленные «малые формы». Проза умная и нежная, отмеченная безукоризненным чувством стиля, какое лично мне, повторю, в нашем отечестве сравнить не с кем и не с чем.

Пишу об этой книжке «все-таки пришла» – потому что выхода ее читателю пришлось ждать долго: не умеет Саша сама ни выбивать, ни пробивать…

«…Давным-давно огромные сладкие кубы фиников стояли в магазинах города, где жила наша семья, – города с долгим, как восточная мелодия, именем Наманган. Не названием – именем. Так вот, в каждом наманганском продовольственном магазинчике имелся здоровенный картонный ящик, а в нем – огромный куб из спрессованных фиников. Финики были сухие, с жесткой кожицей, но очень сладкие. Продавец, здоровенный, черный, как ифрит, с длинными руками и круглым животом, отхватывал ножом шмат спрессованной сладости и бросал на весы, словно военную добычу к ногам Чингисхана. Грозно рыкал: “С походом!”. Мне так и представлялось, что финики как-то таинственно связаны с походом, – может быть, походами Александра Македонского в Среднюю Азию… Я уносила кулек так торжественно, словно на нем красовался автограф Александра. Продавец кричал вдогонку: “Приходи завтра, будут еще! Здесь всегда будут!”

Конечно, будут, не сомневалась я. Будут всегда – как мама, папа и счастье…»

…А ведь, при всей энциклопедичности воображения и растворенности в мировой культуре, Спиридонова – очень узбекистанский писатель, беззаветно влюбленный в Азию. Край, который когда-то стал для десятилетней девочки из Пензы неизбывно любимой второй родиной.

«Есть в Хорезме горы, называются Султануиздаг. Черные блестящие скалы, крутые отвесы, обманчиво красивая игра странного фиолетового и зеленого камня: заворожит, уведет в глубину гор, – а там кто-то невидимый начнет играть-кружить с уставшим путником. Это дэвы бродят по ущельям, собираются в пещерах обсудить свои дела. Опасно, когда у дэвов веселье. От их хохота камни летят в долину…»

Однако для меня кружевная, «пуантилистская» проза Спиридоновой почему-то чаще всего сопрягается с картинами моего любимого Анри ле Сиданэ. С его мягко-приглушенными натюрмортами, таинственными, тающими интерьерами, удивительно «интимными» пейзажами самых заветных уголков Франции, исполненными чуткой кистью импрессиониста.

«Около пяти утра. По городским улицам раскиданы тени, словно приданое, вынутое из сундука на просушку. Прямоугольные сиреневые “ковры” возле домов, кисейные аметистового цвета “платочки” вокруг деревьев, мелькнувшая вслед за котом дымчато-синяя атласная “лента”. Тени колышутся, продуваемые утренним сквозняком. То ли кадр из Параджанова, то ли страница из Амаду…»

…то ли – исполненная игры бликов «живопись души» Анри Ле Сиданэ, не оставляющая ни одного шанса не влюбиться в нее! Так же, как не оставляет такого шанса «малая проза» Александры Спиридоновой.

Конечно, ассоциация эта – только моя; может быть, для самой Саши по-другому. Но главное – что каждая строчка, вышедшая из-под ее пера, – ключ к мирам, которые автор творит из слов, точь-в-точь как ее любимец и, кажется, альтер эго, рыжеволосый Локи творит – да вовсе не из молока, а из пивной пены! – небесную дорогу «для историй – веселых и грустных, правдивых и не очень»: «Они легче пивной пены, но могут перевернуть мир. Вот мы и пустим их в мир. Пусть вертят его и ткут его душу».

В Сашиной разноцветной вселенной вертят мир, ткут его душу истории, в которых ученый-энциклопедист VIII века Алкуин, оказывается, любит кисель, а восточный миниатюрист Бехзод не в ладах с золотой краской; в которых живут, право, совсем такие же реальные пани Скрипичкова и Принц Первый Снег, а у текстов есть желания. Здесь Ткач поставил свой станок на берегу утонувшего в осени города; здесь совершается Бал оживших вещей и празднуется Сильвестров день, вмещающий в себя год и целую жизнь…

«Когда долго находишься дома, мир раздвигается до его пределов. Именно так: не дом обширен, как мир, а мир необъятен, как дом. Из комнаты в комнату путешествуешь, словно из страны в страну. Даже больше: спальня, гостиная, лоджия становятся отдельными мирами, а пороги между ними — переходами в эти миры… Переступив порог комнаты, попадаешь в новый мир. Каждый раз новый, хотя видишь его ежедневно, хотя много дней подряд кроме него ничего не видишь. Когда долго находишься дома, легко вообразить, что ты лишен всего. Собственно, так и есть. Ты лишен всего, кроме пригоршни миров, которыми можешь распоряжаться. Можешь. Стоит только захотеть».

Александра Спиридонова имеет право произнести эти слова. Горькое, грустное право человека, чьи контакты с миром, из-за физического нездоровья, сейчас сужаются, а общение все более ограничивается.

«…Когда кто-то говорит, что ему вполне хватает маленьких радостей, не спешите думать: «Вот счастливец!». Часто маленькие радости – свидетельство больших потерь…»

С высоты небесной дуги Память смотрит глазницей-луной. Все уже и уже круги. Все прозрачней тоска надо мной…

И все-таки, все-таки… «Ташкентская зима – всегда немного весна»!.. Это тоже написала она, Саша. Потому что дано ей различать, ощущать, вдыхать запах «будущей мяты, роз и винограда не явленного еще года» даже в самую безнадежную пору – глухой ли зимы, прозрачной ли тоски… И еще – назвать сыплющуюся с хмурого неба холодную снежную крупку нежно и удивительно – «цветы снега»…

Впрочем, только так и может быть в ее мире. В ее мирах. Созданных человеком радостного таланта и поразительного мужества, умеющим творить весну среди зимы.

«Весна прорастает из крови Адониса, смерти Сиявуша, плача Деметры, пепла сожженного Камы. Убийство Цезаря, так символично пришедшееся на мартовские иды, преобразуется из реального события в миф, утверждая сакральную необходимость смерти как условия жизни. Ежегодная евангельская мистерия разворачивается весной. Весна прорастает из жертвы. Зерно уходит в землю Страстной Субботой, чтобы взойти Светлым Воскресением. И рассказать о жизни земной как вечной божественной драме, где свет весеннего солнца неразлучен с тенью уходящей зимы».

…Однажды она написала: «Подлость не входит в категорию вечного».

К счастью, в эту категорию не входит многое. Но к ней, этой самой категории вечного, точно относятся тексты Александры Спиридоновой –необыкновенного, «нездешнего» писателя. И очень скромного человека.

«Лейла, если хотите написать обо мне, – пожалуйста, не называйте меня писателем. Я себя им никогда не считала. Писатель – это все же не сумма впечатлений, оформленных в красивые слова. Это прежде всего – воплощенная в слова идея, цельный взгляд на мир. Не уверена, что обо мне можно это сказать…»

Понимаю. Пусть так. Но назвать стилистом – можно?.. И каким!.. С вещим взглядом, со зрячим словом, с колдовским даром демиурга, созидающего вселенные. Пригоршни, ослепительные россыпи сложных и чарующих миров, нашедших свое пристанище в безупречно чистого звучания творчестве Саши Спиридоновой.

«…Если бы в момент смерти тело становилось тем, чем человек жил, кто-то наверняка превращался бы в цветы, кто-то становился россыпью солнечных зайчиков или лунной дорожкой в далеком тропическом море. Одни проливались бы дождем, другие кружились смерчем в пустыне, застывали осенним туманом над городскими улицами или астероидами кружились вокруг планет. И были бы люди-звезды, люди-радуги. Люди-картины. И даже люди-формулы.

А я наверняка рассыпалась бы на слова. Слова подхватили бы ветер, время, голоса, чужая память. Понесли по свету… И в конце концов, исчерпав весь запас, я умерла бы в последнем слове: “жизнь”…».

Стилисты… Люди высокого пера. И среди них – только одна Александра Спиридонова.

Какая высокопарная несусветица. Словесный звон отлетает от смысла. Это язык поднебесных птиц… К заметке надо прилагать крылья, чтобы читатель попытался понять это с высоты птичьего полета.

Джавдет[Цитировать]

Поздравляю, Джавдет, для своего комментария вы нашли такие слова и словосочетания, которые делают его поистине стихотворением в прозе. Поэтического дара вы определённо не лишены.

Лейла Шахназарова[Цитировать]