Мореманы Туркестана История Разное Старые фото

Сегодня мы не гуляем по Ташкенту. Сегодня мы перенесемся далеко от столицы. Туда, где еще совсем недавно плескались морские волны. Туда, где сегодня раскинулись пески пустыни Аралкум…

Лет пятнадцать назад, в одном из парков столицы, в наш любимый праздник – День Военно – Морского Флота, к нашей компании подошли два молодых парня, одетых в военно-морскую форму, на бескозырках которых красовалась надпись: «Морские части погранвойск».

Естественно, посыпались вопросы – где, как, когда, на каком корабле и т.д. Тут и выяснилось, что служили они в том самом «термезском флоте». Да, да – не удивляйтесь. Именно такой ответ и получили еще не очень старые «морские волки». Дело в том, что в этом южном городе находится воинская часть, несущая службу по охране государственной границы нашей страны.

Да, вот еще что — памятуя о нашей службе, мы предложили парням «оморячиться» — выпить по пол-литра воды с более чем приличной порцией соли. Нас ведь тоже когда-то «крестили» именно так. Только вот вода была забортная, горько-соленая…

«Погранцы» согласились, с трудом проглотили «напиток», но в последующие наши встречи мы их уже не видели, а жаль…

Граница там проходит по водной, трудно сказать, глади, точнее, вечно бурлящей реки Амударья, в древности носившей название Джейхун – «Бешеная». Про поведение этого водного потока, про климат южного региона нашей страны многие из нас достаточно извещены из школьного курса географии.

А это самое воинское подразделение и выполняет свои обязанности именно на ней, на реке, достаточно непростых условиях.

И потому я расскажу лишь о том, с чего началась история этой воинской части, и отмечу, что со всеми натяжками эта пограничная часть может претендовать на более чем полуторавековой возраст.

А начиналось все так…

Весна 1847-го года. В далеком Оренбурге начинается строительство первых кораблей будущей флотилии, получивших названия «Николай» и «Михаил». Эти, тогда еще парусные шхуны, в разобранном виде были отправлены гужевым транспортом в укрепление Раим, находившемся неподалеку от реки Сырдарья. Здесь было сооружено нечто вроде верфи, где и были собраны первые корабли будущей Аральской военной флотилии.

Третью шхуну – «Константин», в следующем году, там же, в Раиме, собрали под руководством молодого лейтенанта Алексея Ивановича Бутакова, родного брата будущего героя Севастопольской обороны – адмирала Григория Ивановича Бутакова.

Именно младшему брату была поставлена задача – исследовать акваторию Аральского моря, произвести его детальное описание. Дело в том, что на картах тех времен Арал не был указан, а две наши, действительно великие реки – Сырдарья и Аму – указаны, как впадающие в Каспийское море.

Следовало внести ясность, чем и занялась доблестная команда моряков под руководством отличного морского офицера. К заслугам команды можно отнести нахождение самой глубокой точки моря – 68 метров, и самое примечательное – было выяснено, что морская вода в этом сравнительно небольшом водоеме перемещается «по часовой стрелке».

Было также установлено наличие островов, таких, как Барса – Кельмес (пойдешь – не вернешься), и группа островов Возрождения.

Именно Алексей Иванович в те времена заметил тенденцию Арала к постепенному усыханию, и уже сто восемьдесят лет назад предупреждал об этом.

Алексей Иванович, последовательно пройдя все ступени офицерской службы, заслужив звание контр-адмирала, многие годы оставался практически бессменным командующим Аральской военной флотилии, пополняя ее корабельный состав, производя съемки местности, описания обеих рек и руководя плаваниями подчиненных ему кораблей.

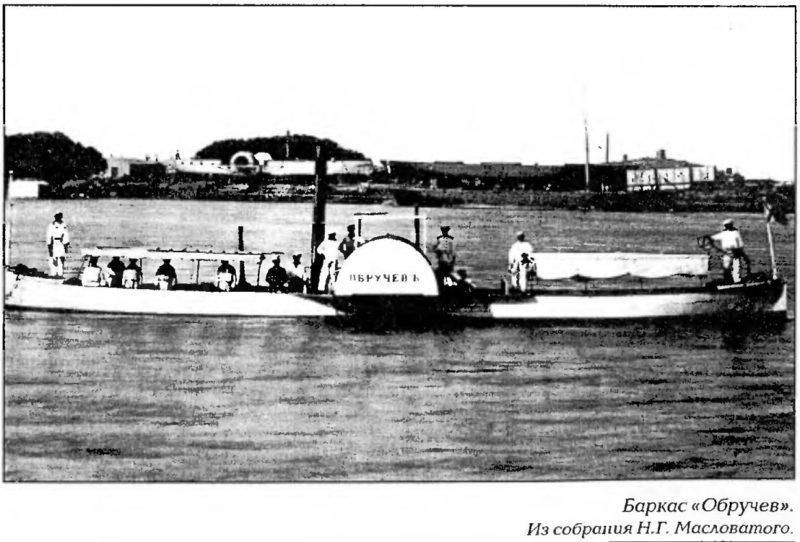

Первыми же паровыми судами были заказанные в Швеции пароход «Перовский» и железный паровой баркас «Обручев». Их, как и их предшественников, доставили в рами в виде «судокомплекта» для последующей сборки.

Примечательный факт – оба судна имели в своей конструкции так называемые «выдвижные кили» (киль, говоря просто – позвоночник корабля). Эта особенность позволяла использовать их в режиме «река — море», для безпрепятственного плавания по почти любым глубинам моря и двум рекам.

Ввиду же полного отсутствия угля для загрузки корабельных котлов предусматривалось использование местного топлива – саксаула.

Естественно, корабли флотилии участвовали практически во всех исторических событиях, происходивших в те времена на территории древнего Турана. Конечно, не всегда они были мирными, но так уж сложилось – историю не изменить.

Главное – флотилия выполняла поставленные ей задачи так, как и было положено в русском военно-морском флоте – честно, отлично и доблестно!

Если хождение по Аралу в принципе, не представляло большой опасности, особенно в ясную погоду, то про древнюю Аму этого не скажешь. Безопасный фарватер отсутствовал на ней как данность, и если вчера корабль прошел на одном из участков безпрепятственно, то сегодня там могла образоваться неизвестная никому мель.

А потому приходилось передвигаться, используя так называемый футшток – шест, которым прощупывали дорогу впереди судна. Либо можно было определить безопасный путь, постоянно всматриваясь в оттенки воды, которые менялись, в зависимости от глубины речных вод.

Так что трагикомический случай, произошедший с одним из кораблей, мог бы быть более частым. Как вспоминал знаменитый кораблестроитель академик А. Н. Крылов, один из пароходов во время разлива сел на мель в 100 метрах от берега.

Командир не успел вовремя снять пароход с места якорной стоянки, и он остался посреди песка – ночью вода ушла, намыв мель под корпусом судна. Но якорь при этом был «отдан», и судно находилось «под вымпелом», команда регулярно получала «морское довольствие по положению», а сама служба неслась согласно Морскому уставу.

Очень аккуратно вели вахтенный журнал под общим заголовком: «Стоя на якоре близ кишлака Абдул Чекмень, с полудня случаи». Отмечались любые, мало-мальски важные события, происходившие в пределах видимости с корабля.

Это забавное приключение тянулось более двух лет, пока не прибыла инспекция «сверху». Но заведенное против командира «судное» дело рассыпалось, как карточный домик. Судьи выслушали доводы командира корабля, узнали о характере буйной реки, о готовности в любой момент сняться с мели в случае возвращения воды, и дело производством было прекращено…

Сие корабельное объединение существовало, как птица Феникс – то возникала, то исчезала, то опять возрождалась к жизни. В 1881-м году в ее составе находилось сорок плавъединиц, но спустя три года флотилия была упразднена. Корабельный же состав был частично продан за безценок, частью был переведен в состав создаваемой Амударьинской флотилии.

Как воинская часть, она перестала существовать, но зато было создано нечто вроде гражданского пароходства, занимавшегося грузовыми, в основном, и пассажирскими перевозками.

Возродилась флотилия много позже, уже в другую историческую эпоху – в 1919-м году, принимая участие во всех исторических перипетиях, что могли проходить неподалеку от амударьинских волн и в акватории Аральского моря.

Просуществовало это военно-морское объединение почти два года, когда, в свою очередь, также было расформировано. На море осталось небольшое количество бывших военных, тогда уже гражданских кораблей, переданных в гражданское управление.

Много позже Аральская флотилия была возрождена, но уже как аральский военно-морской дивизион, с подчинением Каспийской военной флотилии.

Зачем это было нужно – спросите вы? Море – чуть больше лужи, внутреннее, от кого здесь защищаться? Что ж, мы люди военные, приказы не обсуждаем, а выполняем. Да и было что охранять. Сейчас его уж нет, а в те времена на острове Возрождения существовал специальный военный полигон. Грузы на него можно было доставить либо вертолетом, правда, небольшое количество, либо кораблем, но побольше в тоннах.

Кроме того, рядом до сих пор находится знаменитый космодром Байконур, с которого, как известно, нередко запускают и пилотируемые космические корабли.

А потому катера – торпедоловы, переделанные в поисковые суда, катера воздушной подушке и прочие плавъединицы, обеспечивали все мероприятия космической гавани, будучи наготове к спасению космонавтов, в случае запуска, и посадки, особенно аварийной, спускаемого аппарата в акваторию моря – озера.

СДК – средние десантные корабли, были переделаны в суда обеспечения – радиосвязи, поиска, доставки, а МДК – малый десантный корабль – стал просто сухогрузной самоходной баржей, обеспечивавшей потребности корабельного и личного состава флотилии.

Увы, из-за быстрого обмеления Аральского моря дивизион был ликвидирован – все, что можно было вывезти, вывезли, катера на воздушной подушке ушли своим ходом на Каспий, все остальные – танкодесантное судно, водолазный катер и другие – остались в постепенно осушившейся гавани города Аральск.

Так и закончилась жизнь маленького, но гордого военно-морского подразделения. Парни, служившие в его составе, с гордостью хранят милые сердцам бескозырки и «гюйсы» — воротники, напоминающие им о трехлетней военной службе. Службе в единственной в своем роде военно-морской части, находившейся так далеко от ближайшего «настоящего» моря…

Святослав Морской

Когда в Термезе увидел пограничных моряков был удивлён,

что есть не только Морские, но и РЕЧНЫЕ пограничники,

которые соблюдают своеобразную форму одежды > зелёная лента на бескозырках.

P.S. БарсаКельмес /синоним перевода = «Только не забудь вернуться»/—

бывший остров в Аральском море. ‘Секретная зона’.

Местность эта — настоящая воронка времени,

угодив в которую люди обратно уже не возвращаются.

На острове происходят основные события

повести Б, Лавренёва /1924 год/«Сорок первый».

Sorok pervyj 1956 XviD DVDRip cut cut cut

Впоследствии, размеры острова быстро росли, в связи с обмелением (!) Аральского моря.

Во второй половине 1990-х годов Барсакельмес превратился в полуостров

/в начале 2000-х годов его размеры составляли 40 на 16 км/.

Летом 2009 года, в связи с усыханием (!!!) восточной части Большого Арала,

Барсакельмес как полуостров прекратил существование. @

Совсем и Навсегда.

ЛеНиН[Цитировать]

«катера на воздушной подушке ушли своим ходом на Каспий» Это как? По Узбою?

Усман[Цитировать]

По суше, они же на воздушных подушках.

Фома[Цитировать]

Поясняю для сухопутных — катера «НА ВОЗДУШНОЙ подушке». А это значит, что они могут пройти практически по ЛЮБОЙ местности. Так что Узбой тут ни при чем. Выбрали наиболее удобные пустынные и степные направления, заправились горючкой, и вперед, до Каспия… Как-то так…

Светослав[Цитировать]

Поясняю для сухопутных моряков с 14-го квартала: расстояние где-то 800 км. В лучшем случае до места назначения можно довезти только металлолом на ишаках. Не едет по траве, камышам и высоким препятствиям. Износ повышается на 50-80% при сравнении с водной поверхностью. Для оммиралов поясняю: танки почти летают, преодолевают значительные препятствия, но умные генералы на такие расстояния всегда перекидывают танки по железной дороге.

Усман[Цитировать]

Для считающих себя «особенно умными»: в отличие от вас, НЕ уважаемый тролль, я СЛУЖИЛ на Дважды Краснознаменном Балтийском Флоте, закончив перед сим знаменательным событием ташкентскую Морскую Школу ДОСААФ. О чем имею памятный диплом, подписанный лично генерал-лейтенантом Н. Ходжибаевым. Так что «немного» знаком с военно-морской техникой.

А что касаемо «не едет по траве, камышам и высоким препятствиям», лично видел, как «Джейраны» и «Скаты»шли и по траве, и по камышам речным, и даже достаточно высокие бугры преодолевали. Сие действо неподалеку от Приморска происходило, что в области Калининградской, поздней осенью 1987 года. Так что учите матчасть, «всезнающий» вы наш…

И еще — если троллю страшно не будет, приглашаю (повторно) в Парк Тельмана. В этом году 28 июля, в день ВМФ. Посмотреть хочется, кто ж тут умней энциклопедии. Сам писать не может, зато троллит любого. Приходите, матрос ребенка не обидит!

Светослав[Цитировать]

После 1991 года под юрисдикцию Узбекистана перешла Термезская бригада пограничных сторожевых кораблей Среднеазиатского пограничного округа КГБ СССР, охранявшая границу с Афганистаном на реке Амударье. К началу 2000-х годов в составе речных сил (Термезской речной флотилии) пограничных войск Узбекистана еще несли службу оставшиеся от советских пограничников три речных бронекатера проекта 1204 «Шмель», практически исчерпавшие свой ресурс. В дальнейшем была предпринята попытка их капитального ремонта с целью продлить срок службы еще на 10–15 лет, но насколько она оказалась успешной, неизвестно.

Военно-речные силы комитета охраны госграницы Республики Узбекистан комплектуются матросами и старшинами по призыву на 12 месяцев. Для корабельного состава (кема таркиб) пограничных войск Узбекистана были установлены звания по примеру ВМФ СССР: матрос, икинжи даражали старшина – старшина 2-й статьи, биринжи даражали старшина – старшина 1-й статьи, бош (главный) старшина, кичик (младший) лейтенант, лейтенант, катта (старший) лейтенант, капитан-лейтенант, учунжи даражали капитан (капитан 3-го ранга), икинжи даражали капитан (2-го ранга) и биринжи даражали капитан (1-го ранга).

Модернизации узбекских речных сил оказывают содействие США, профинансировавшие в рамках программы Госдепартамента по оказанию помощи в области экспортного контроля и безопасности границ (программа EXBS) постройку для Узбекистана двух новых речных бронекатеров украинского проекта 58150 «Гюрза». Разработчик проекта – казенное предприятие «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» в Николаеве (главный конструктор – Сергей Кривко). Бронекатера построены на киевском судостроительном заводе «Ленинская кузница», головной катер «Джайхун» (борт № 01) был доставлен в Термез в ноябре 2005 года тяжелым транспортным самолетом Ан-124-100 украинской авиакомпании «Авиалинии Антонова». Вслед за ним таким же путем прибыл второй катер – «Сайхун» (№ 02).Катера полным водоизмещением 34 тонны с двумя 1000-сильными американскими дизелями «Катерпиллер» оснащены водометным движителем и развивают приличный для речных кораблей ход – до 55 километров в час (30 узлов). Автономность составляет неделю, а при скорости 20 километров в час катер может пройти до 1000 км. Для защиты жизненно важных узлов использована шведская алюминиево-стальная броня толщиной 10–15 миллиметров. Экипаж катера – всего 5 человек, но он может принимать на борт десантно-штурмовую или поисковую группу. Для экипажа созданы комфортные условия – вплоть до ванны, микроволновки и холодильника.

Оригинальный комплекс вооружения катера типа «Гюрза» представлен:

а) артиллерийским модулем в составе 30-мм автоматической пушки 2А42 и пусковой установки противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» (в башне БМП-2, боекомплект – 300 выстрелов с возможностью дополнительно принять на борт еще столько же и четыре ПТУР);

б) 14,5-мм пулеметом КПВТ (в башне БТР-70, боекомплект – 500 патронов);

в) двумя 7,62-мм пулеметами ПКТ (один спарен с 30-мм пушкой, другой – с 14,5-мм пулеметом, общий боекомплект – 4000 патронов) и восьмью дымовыми гранатометами.

Радиоэлектронное вооружение включает навигационную РЛС и оптико-электронную аппаратуру ночного видения.

США также заявили о намерении поставить Узбекистану еще 14 малых патрульных катеров на общую сумму 2,9 млн долларов. Вся эта «военно-речная мощь» в первую очередь предназначена для борьбы с наркотрафиком и проникновением исламистов из Афганистана.

edisit[Цитировать]

1 — это звание «кичик (младший) лейтенант» не присваивается никому, начиная с 1972 года, даже в этой, бывшей 36-й ОБМПСК (отдельной бригаде морских пограничных сторожевых кораблей) да-да, именно так в старом названии — «морских».

2 — «Шмели» все-таки прошли модернизацию, и еще некоторое время служили на реке (данные на 2005-й год). Служат ли они сегодня — неизвестно. Но они всяко лучше «Гюрзы» и по автономности, и по вооружению.

Светослав[Цитировать]