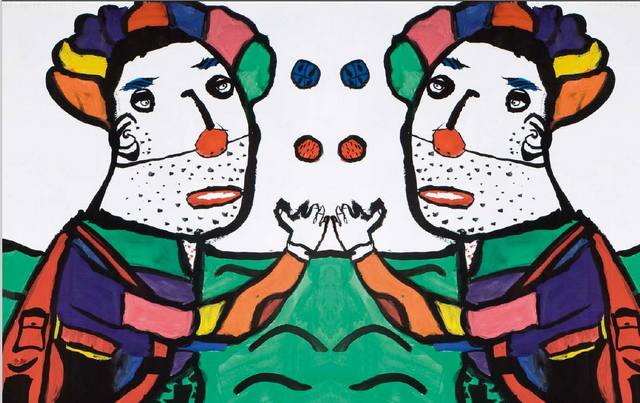

В цирке нашего двора История Ташкентцы

София Вишневская.

Глава из книги «АНТРЕ. История одной коллекции».

У Кеки были фантастические уши. Огромные, отдельно произрастающие с затылка, всегда красные, как вареники с вишнями, такие, словно его каждый день поздравляли с днем рождения. Когда-то виновника торжества дергали за уши ровно столько раз, сколько лет ему исполнялось. Уши потом горели несколько дней.

Кека в кепке — это анекдот, который пересказывать хотелось каждому встречному, прибавляя каждый раз что-то необыкновенное. Как светились уши на солнце, как плакали маленькие дети, увидев дядю с будто приклеенными огромными ушами, из которых росли пучки жестких волос.

Клоун из кошмаров.

Кека свое несовершенство чувствовал очень остро. И всегда и во всем хотел победы. Он выигрывал в ошички*, нарды, стоклеточные шашки и «очко». Он быстрее всех собирал вишню, делал отличную наливку, лучше всех чинил керосинки и керогазы. На этом таланты Кеки не заканчивались, еще он умел свистеть, и у него были лучшие голуби в округе. Взрослые, которых он зазывал на поле сражения, каждый вечер, шли, как на заклание, предчувствуя проигрыш. А играл он, между прочим, всегда на деньги.

Выходил на тропу победы во всеоружии (так и хочется написать — с томагавком), в пижаме (мода была такая) и в галошах на босу ногу. В карманах куртки имелся кисет с табаком, коробка спичек, бумажник и простой карандаш.

Он был человеком очень обстоятельным, долги записывал.

И никогда их не прощал.

Наш двор населяли разные народы — русские, украинцы, узбеки, евреи, крымские татары, поволжские немцы и один поляк, пан Милашевский. Он был из Армии генерала Владислава Андерса, командующего польской армией, которая формировалась на территории Средней Азии, и должен был воевать вместе с советскими частями на Восточном фронте, но Андерс настоял на выводе польской армии в Иран.

Пан Милашевский, случайно оказавшийся в водовороте событий и нелепых зигзагов судьбы, навсегда застрял в Ташкенте, хотя домой собирался до последнего дня своей жизни. И выпив, читал по себе поминальную молитву: «Марек был образцом терпения и искренней веры в промысел Божий».

Жили мы дружно, хотя взрослые очень много ругались, — громкими, визгливыми и противными голосами. Ссоры вспыхивали просто так, ни с того ни с сего, из-за мангалки, помойки, фининспектора, который точно знал, что в нашем дворе тайно шьются брюки из коломянки. И, конечно, из-за музыканта Алика Войциховского, который играл на трубе в цирке. Когда он напивался, а напивался он часто, теща тетя Лиза в дом его не пускала. Она выкидывала в палисадник старую раскладушку, на которой он и спал, свернувшись клубочком. Под утро обычно холодало. Одеяла она не давала ему принципиально. А он, проснувшись, тоже принципиально, начинал играть на трубе. Все буквально сходили с ума, когда часов в семь утра, а то и раньше, двор оглашался плюющимися звуками «Выходного марша» из фильма «Цирк».

Дуть, видимо, ему было тяжело, дыхалки не хватало после принятого накануне. И тогда он переходил на вокал: «Да, я шут, я циркач, так что же? — орал он. — Пусть меня так зовут вельможи, как они от меня далеки-далеки, никогда не подам им руки», — показывал тете Лизе фигу и хохотал, как Мефистофель.

— Когда это кончится, Лиза! — не выдерживал кто-нибудь, стоя в очереди в дощатую уборную, которую называли «кабинетом задумчивости». Одну, между прочим, на тридцать человек.

— С моей смертью, не раньше! — кричала она с веранды.

— Этот же не умрет никогда!

— А вы что, мадам, не любите музыку? — пытаясь прокашляться, иронично кричал Алик. — Позовите Аню, Аню позовите! Мою жену!

— Твоя жена, между прочим, моя дочь, — ядовито парировала тетя Лиза. Она знала толк в скандале. Это был ее любимый жанр, освоенный виртуозно, ее личное Бородино!

— Нет! Она не ваша дочь, она хороший человек!

— Люди добрые, вы послушайте, моя дочь уже не моя!

Так пропить мозг!

Но это все была ерунда, так, разминка, физзарядка перед долгим днем, как говорится, упражнения для тонуса жизни. Потом Алик шел завтракать в семью, а днем тетя Лиза рассказывала, сколько получает ее зять, он все-таки закончил консерваторию, и не у кого-нибудь, а у самого Тимофея (она говорила Тимофэй) Докшицера в Москве, имел две работы и знал классический репертуар. Цирковой оркестр тетя Лиза презирала, что с него возьмешь, контрамарки, да кому они нужны, эти бумажки. Нам были нужны эти цветные бумажки, но детей ведь за людей не считают до поры до времени. Приличные люди в филармонию ходят Ойстраха слушать, а не в цирк, где один разврат, актерки — ни кожи, ни рожи, одни жилы, искусство называется — голую задницу всем показывать и с семейными музыкантами романы крутить с хитрыми намерениями.

А вот похоронным оркестром гордилась. Похороны, говорила она, это хороший кусок хлеба с маслом. Плохих людей без музыки провожают, а хороших — с почтением. И, действительно, только заслышав звуки похоронного оркестра, мы с дикими криками: «Хоронят!» выбегали на улицу и бежали за музыкантами чуть ли не до кладбища. Все пространство от неба до земли заполнялось звуками красоты и печали. Даже трудно было дышать. Кроме траурного марша Шопена, крошечного фрагмента из «Реквиема» Моцарта, еще играли и «Адажио» Альбинони. Покойник нас не интересовал вообще — ни сострадания, ни слезинки. Одно удовольствие, как в цирке.

Мы все тогда мечтали умереть с музыкой.

Однажды, уже потом, через целую жизнь, приехав в родной город, я пошла на кладбище навестить папу и маму.

На абсолютно пустой аллее старый человек играл на трубе.

— «Адажио» Альбинони, мадам? — спросил он вежливо и тихо. Я мгновенно его узнала.

— Спасибо, нет, — и протянула сто рублей.

Денег Алик не принял.

— Я не нищий, мадам, я музыкант, учился у Докшицера в Москве. Мои все здесь лежат, а я им играю, вот и все. Поиграл бы и вашим родственникам, мне все равно.

А тогда все еще были живы. И Алик приносил из цирка вкусное печенье, и тетя Лиза угощала нас, каждому по одному строго в руки. «Безе» было воздушным и очень маленьким.

Время было такое, есть хотелось все время. Иногда от Начальника выносили целое блюдо недоеденного плова и лепешки. Мы, конечно, налетали, как галки, но это почему-то считалось стыдным. Начальник ведал вопросами религии.

Иногда в наш двор проникали, будто проходили сквозь стены, черноглазые, смуглые тени в халатах, в зеленых бархатных тюбетейках, обвитые белыми чалмами. В руках у них обычно бывали какие-то свертки, узлы. И стоя перед закрытыми дверями на почтительном расстоянии, перед ступеньками, ведущими к заветной цели, они что-то просили негромко и протяжно. Дверь открывалась, словно они произносили магическое заклинание. Пришельцы скользили за эту дверь. И снова воцарялась тишина. Так же тихо они уходили, в руках, кроме хрустящих деревянных четок, уже ничего не было. Никогда.

Двор мужественно нас подкармливал. Иногда на всех детей покупались огненные пирожки из требухи, которые в народе назывались «ухо, горло, нос». «Копыта и хвост» — добавляли мы сами от себя. Приходилось просто подпрыгивать, чтобы удержать горячий пирожок в руках.

С этими пирожками связано еще одно воспоминание, правда, уже школьное. Ломоносов глотает слюнки, глядя на толстую укутанную бабу, которая орет на весь Невский: «Подходи, налетай! Пирожки с луком, перцем, собачьим сердцем». Мальчик еще не был памятником и примером, он был маленьким и голодным, и мы его тогда очень жалели, как будто он из нашего двора.

Но больше всего мы любили православную Пасху. Весна. Тюльпаны. Верба. Чистые полотенца с вышитыми красными петухами. Куличи. Яйца на блюде вокруг проросшей пшеницы, всегда двенадцать, по числу Апостолов. Вот когда мы наедались до отвала. Наши рахитичные животы раздувались, как арбузы. Марь Васильна, жена Кеки, специально для нас пекла маленькие куличики в банках из-под сгущенного молока. Своих детей у них не было. Куличики стояли у нее на столике в палисаднике, солдаты в белых шапках. А потом можно было самим выбрать яйца, кому какое нравится. Красные всегда были нарасхват, потом шли зеленые, желтые, в самую последнюю очередь — мраморно-коричневые, которые красили луковой шелухой.

Странным теперь кажется, что так было — в азиатском городе в маленьком дворике, на улице «Двенадцать тополей» идет битва за красное пасхальное яйцо. Бьются не на жизнь, а на смерть октябрята и пионеры, которые точно знают, что никакого Бога нет и воскреснуть в нашей стране нормальный человек не может. «Христосик» слово ругательное — слабый значит, блаженный. А потом наступал «звездный час» Кеки. Он выходил на арену двора, напевая: «Блеск, шик, иммер элегант»*, пританцовывая и предвкушая. Положив в кепку только одно синее яйцо, высший пилотаж, он предлагал нам сразиться — игра называлась «битки». Принцип такой — два человека берут по яйцу и ударяют ими друг о друга, у кого скорлупа проломится — тот проиграл. Сколько слез было пролито, сколько раз мы давали друг другу страшные клятвы — бежать, как только он появится, но ноги прирастали к земле. Чего мы только ни делали, чтобы обыграть Кеку, на какие шли хитрости, пускались во все тяжкие. И целиком зажимали яйцо в руке, и подставляли тупой конец, казалось, что биться «попкой» надежнее, и поплевывали на руки, и молились даже. Не было нам удачи, мы проигрывали. Кека гордо удалялся с полной кепкой разноцветных, как радуга, яиц.

А Марь Васильна потом страшно ругалась.

— Этот (она никогда не называла его по имени), опять у детей все яйца отнял, — говорила она тете Лизе, — ирод рода человеческого…

— Да, не музыкант! Душа молчит! — сострадала ей от всего своего справедливого сердца тетя Лиза.

— Это все от ушей.

Кека умер буднично — уснул и не проснулся.

Алик организовал своих. Отработав, как родному дяде, оркестр долго поминал и буйствовал во дворе. Соседям, как людям приличным, стол накрыли в доме.

И тут я увидела на комоде синее стеклянное яйцо, выглядевшее, как мертвый камень, гладкое и тяжелое. Кто-то открыл дверь, впуская пыльную струю света, радужные лучи вонзились в синее яйцо, как прожектора. Оно загорелось, хрустально засверкало, стало огромным и неподвижным. А через мгновение на стену прыгнул дрожащий солнечный зайчик, приглашая сыграть в какую-то неведомую мне игру, где правил не будет никогда и нигде. Даже в небесной канцелярии, куда мы так часто обращаемся в бессилье.

Шпрехшталмейстер только объявит, что исполняется смертельный номер. Выжившие будут жить дальше.

* Ошички — игра бараньими косточками.

* «Шик, блеск, красота». Из «Куплетов цирковых велосипедистов», написанных композитором И. Дунаевским на стихи Лебедева-Кумача для кинофильма «Цирк». Первоисточник — комические куплеты Валентина Петровича Валентинова – автора обозрений, оперетт-мозаик, режиссера и переводчика.

Великолепно! Чудо, как хорошо, спасибо!Буду искать книгу.

ВТА[Цитировать]

Очаровательно!

Guzal_I[Цитировать]

То ли София Вишневская вроде Дины Рубиной, то ли Дина Рубина вроде Софии Вишневской :о). Но читать не скучно — весело и грустно :о) — значить — это искусство.

Джага[Цитировать]

Спасибо, София Вишневская . Хорошо написано . Иронично и точно. А где была эта улица «12 тополей «? Кстати , это не Вы ходили в детский сад — наискосок от Алайского по ул. тогда еще Энгельса ,в конце 40-х годов прошлого века ? ( Об этом , кажется ,упоминает Таня Перцова в ее воспоминаниях с ссылкой на Вас ?)Меня тоже туда водили году этак в 48-49 . У меня даже фото дворика этого садика с детишками где то сохранилось. Может мы с Вами один детсадик посещали ? ( при желании , могу прислать фото Вам на Е-мейл. Мой адрес : mrzw @ yandex.ru. Еще раз спасибо за ностальгические воспоминания о Ташкенских двориках . С уважением , Александр Морозов

Алекс[Цитировать]