Памяти Сергея Николаевича Юренева — археолога и искусствоведа История

Направляю Вам одну статью-мне кажется она для Вас небезынтересна, хотя когда-то давно она публиковалась, но не в Узбекистане, а в Москве. Она посвящена тоже С. Н .Юреневу — о котором и я писал в январе на страницах Вашего альманаха и написана человеком, его знавшим.

Михайлова Н. Благодарение: (Памяти С. Н. Юренева — археолога и искусствоведа) // Москва. 1990. № 4;

БЛАГОДАРЕНИЕ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЮРЕНЕВА — АРХЕОЛОГА И ИСКУССТВОВЕДА

Есть у Н.С. Лескова замечательный цикл очерков «Праведники». В предисловии к ним он приводит свой разговор с «одним большим русским писателем», который, между прочим, говорит: «— …По-вашему, небось, все надо хороших писать, а я, брат, что вижу, то и пишу, а вижу я одни гадости.

Есть у Н.С. Лескова замечательный цикл очерков «Праведники». В предисловии к ним он приводит свой разговор с «одним большим русским писателем», который, между прочим, говорит: «— …По-вашему, небось, все надо хороших писать, а я, брат, что вижу, то и пишу, а вижу я одни гадости.

— Это у вас болезнь зрения»,— возражает ему Лесков и далее размышляет: «Как? неужто, в самом деле, ни в моей, ни в его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни?..». Мне это было и ужасно, и несносно, и пошел я искать праведных…»

Стал он собирать рассказы о хороших людях и записывать. И потом он еще добавляет: «Праведны они,— думаю себе,— или неправедны — все это надо собрать и потом разобрать: что тут возвышается над чертою простой нравственности и потому «свято Господу».

Вот и в нынешнее время невольно вспомнишь слова Лескова о «болезни зрения», станет «ужасно и несносно», и подумаешь: ан нет; неправда все это,— были и есть на Руси, ну, если и не праведники, «потому что все люди грешные», но люди — светлые.

Таким светлым человеком был Сергей Николаевич Юренев. С 1951 года он жил и работал археологом в Бухаре. Много людей из разных республик и городов Советского Союза, разных профессий и возраста знали его. Всех посетителей он принимал в своей келье-худжре, водил в «придворную чайхану», потом «прогуливал» по Бухаре. Можно думать, у каждого, кто был знаком с ним, он оставил свой след в душе. Расскажу о своем,— может, кому в радость будет. А если что не так вышло, прошу строго не судить,— о таких людях трудно писать: все сомневаешься — нужно ли? можно ли?

Было это весной 1966 года. По роду служебных занятий привелось мне ехать в командировку в Бухару, в геофизическую экспедицию. Решила ехать поездом, потому что хотелось посмотреть землю — путь на Бухару лежит через Поволжье, пустыни Казахстана, мимо Аральского моря. В одном купе со мною ехал молодой археолог Сережа, а верхнее место пустовало — оно было забронировано до Ташкента, где должен был подсесть его начальник.

Жара была страшная — конец апреля. Мимо Аральска ехали в мокрых простынях. В окно были видны одинокие юрты, тощие верблюды с клочками шерсти на боках. Аральское море было еще живо, и на станциях продавали каких-то сушеных рыбок. И Сережина, и моя юность прошли во времена закончившейся к тому времени «оттепели». Уже за год до этого в Москве прошли первые новые политические процессы, но мы оба, не думая об опасности, всю дорогу с азартом говорили и спорили на лагерные и прочие темы, ссорились и примирялись, благодаря Сережиному благодушию.

На перроне в Ташкенте мы увидели начальника Сережи — им оказался красавец — мужчина столичного типа — с мягким чемоданом, в темных очках, в элегантном костюме. Он снисходительно отнесся к нашим спорам, улегся на верхнюю полку и стал читать Евангелие. Я, конечно, не выдержала и спросила, почему он Евангелие читает. Он ответил, что этому его один человек научил, старый археолог Юренев. Про Юренева я уже раньше слышала, мне о нем мои друзья-геофизики рассказывали — уж очень он был известен в Бухаре. Хотелось мне с ним познакомиться, но никакого внешнего повода не было.

Разговорились мы с новым попутчиком, он и говорит мне: «А вы найдите Сергея Николаевича, адрес спросите в Краеведческом музее. Скажите, грек Сарианиди рекомендовал — он вспомнит».

Поезд в Каган — ближайшую к Бухаре станцию — приходил поздно вечером. Меня должны были встречать, но все же я волновалась, а вдруг не встретят: как я тогда со всеми своими «картонками и корзинками» доберусь до места в такой ночи в неведомой стороне. Но меня встретили — да так шумно, весело, на «Волге». У кого-то праздновали день рождения, и я попала прямо к застолью. Ночью приезжать хорошо — первые впечатления, самые сильные, получаешь не от внешнего многообразия видимого мира, а от запахов и звуков: пахло теплой после жаркого дня пылью, цветущей акацией; короткие гудки маневровых паровозов сменялись ревом ослов и звоном цикад, небо темное, полное звезд. Прямо сказки бухарские.

В ближайший выходной поехала я в Бухару разыскивать Юренева. Следуя совету В.И. Сарианиди, пошла в Краеведческий музей. Там мне дали адрес: ул. Свердлова, дом 4. «А квартира?» — спрашиваю. «Квартиры нет»,— отвечают. Думаю, неужели в доме отдельном живет? Нашла улицу Свердлова. Вижу, стоят два медресе, друг против друга — парные медресе, «кош» называются. Левое медресе, медресе Мадари-хан, и было домом 4, а справа — медресе Абдулла-хан. Его пештак (входной портал), казалось, вот-вот упадет — так был наклонен. Медресе — мусульманские духовные училища — строились в виде четырехугольного здания с внутренним двором, а по углам башенки — гульдаста. Во внутренний двор выходили двери небольших помещений — окно над дверью, а потолок сводчатый. В каждой такой келье-худжре когда-то обитали ученики медресе. Но в Бухаре жилья после войны не хватало, и в некоторых более или менее сохранившихся от разрушения зданиях селили эвакуированных и ссыльных из России. По своим обычаям они прорубали окна во внешней стене, вставляли рамы с форточками, и получалось странное сочетание — на фоне древних каменных стен окна с занавесками да еще с привычной среднерусской геранью.

Вот в таком медресе и жил Сергей Николаевич.

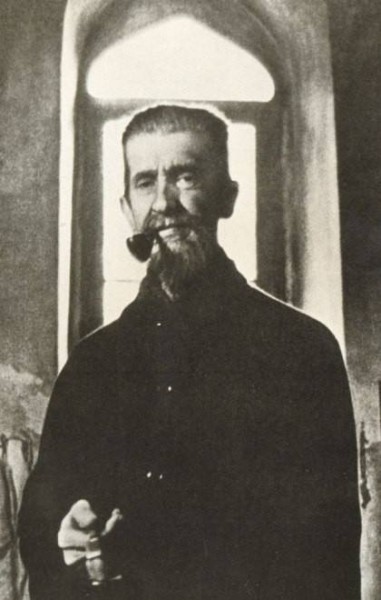

Вошла я под спасительную тень портала, а идти боюсь. По рассказам знала, что Сергей Николаевич — археолог, искусствовед, был реставратором Бухары. А я к искусству решительно никакого отношения не имела, и внешних поводов к знакомству у меня не было. Вхожу во двор, делаю вид, что медресе разглядываю, так просто — памятником архитектуры интересуюсь. Вижу, у одной из дверей в кресле сидит высокий худой старик с бородой, в белой, вязанной из ниток шапочке. Читает газету, на коленях кошка, и он ее гладит — рука прекрасная, тонкая, с длинными пальцами,— рука музыканта.

Я подошла. Он читал «Юманите». Спрашиваю: «Нельзя ли мне видеть Сергея Николаевича Юренева?» Он ответил, вставая, что можно, что это он и есть. Пригласил войти. Сергей Николаевич был так высок, что ему приходилось наклоняться почти в поясной поклон, чтобы входить в низкие восточные двери. Я помню, он шутил, что любит Петроград и Эрмитаж особенно за то, что там высокие двери, и он может ходить по петербуржским дворцам, не опасаясь за свою голову. В Бухаре его называли «колон-бобо» — «высокий старик».

Он усадил меня за маленький письменный столик, расспросил, кто я и откуда и кто меня «натравил» на него — так он всех спрашивал: «чья натравка?. Я ответила, что случайный попутчик, археолог Виктор Иванович Сарианиди и что никакого дела к нему не имею, и никаких просьб, а пришла просто так — очень уж хотела с ним познакомиться. Тогда Сергей Николаевич и говорит: «Ну что ж, Наталья Михайловна, душенька, пойдемте в мою придворную чайхану, там и поговорим». И мы пошли.

Жара была страшная. Он был одет в своеобразный китель-пиджак из светлой ткани (зимой — из темной, но фасон одинаковый). Красивое, удлиненное аккуратной бородой лицо, прекрасные карие итальянские глаза и седые волосы ежиком. У себя в худжре он курил трубку, а с собой в металлической коробочке носил сигареты «Шипку». Была у него и еще одна коробочка: в ней были маленькие конфеты для детей. Пока шли, он как-то особенно церемонно раскланивался со встречными стариками, прикладывая правую руку к груди. Востоку свойственна церемонность даже в обыденной жизни, и это ее очень украшает.

Играющие в пыли ребятишки кинулись к нему, как стая воробьев, и, весело глядя на него живыми черными глазами, протягивали руки,— он остановился, открыл свою коробочку и оделил леденцами, к каждому склоняясь, как аист к птенцам.

ЧАЙХАНА

Пришли в чайхану — в парке под деревьями стоят широкие, покрытые потертыми пыльными коврами диваны-скамьи. Посреди небольшой низкий столик. Шум города далеко, слышно пение птиц. Кто-то играет в шахматы, студенты занимаются, готовясь к экзаменам, чинно пьют чай приезжие — целыми, семьями.

Сергей Николаевич усадил меня на краешек свободного дивана, а сам пошел за чаем. Принес два фаянсовых чайника с зеленым чаем, две пиалы и белые конфеты из муки в виде подушечек. Зеленый чай пьют без сахара, а так, вприкуску с чем-либо сладким.

Стали медленно пить чай. Не помню, о чем говорили. Знаю, что нисколько не «умствовали» (это одно из его словечек), а так — по-простому. Я все боялась: вот поговорим, и повода навестить его еще раз и не будет. Но он, прощаясь, предложил мне зайти через неделю, чтобы вместе пойти на представление дорвозов — канатоходцев, которое было анонсировано в парке по случаю Дня Победы. Я обрадовалась.

ДОРВОЗЫ-канатохо

Захожу за ним в следующий раз. Идем тем же порядком — его высокая фигура в обрамлении темного портала, в перспективе длинной аллеи акаций в парке; неспешное шествие с торжественными поклонами, радостный щебет ребятишек. Вдруг слышим страшные звуки — можно сказать, трубный рев. Выходим на обширную круглую площадку. С краю стоят четыре человека с длиннющими двухметровыми трубами, держат их почти вертикально, задрав головы, и призывно трубят. Я тогда поняла, что такое «трубы Иерихонские»,— действительно стены от такого мощного и резкого звука могут упадать.

Посреди площадки — два столба, между ними — трос метрах в десяти над землей. Трубы трубят, народ со всего парка собирается и становится кругом. Рядом с трубачами стоит маленький мальчик в тюбетейке, халате, на поясе у него укреплена лошадка из бархата, попона до земли: выглядит он, как маленький всадник.

Вышел первый дорвоз — изящный юноша в красочном одеянии — и быстро-быстро влез по правому столбу наверх. В руках у него оказался шест, а с голубого небесного купола —- ни одной страховочной нити. Барабан затараторил, умолк, и юноша пошел — медленно, балансируя шестом. Посредине он остановился. Тогда вновь заговорил барабан. А мальчик-всадник с медным резным блюдом пошел вдоль края зрителей, и все стали кидать в тарелку деньги. Тут были и медь, и серебро, но старики и десятки кидали. Сергей Николаевич ласково так под тюбетеечку мальчику рубль засунул.

Мальчонка на своем коньке не торопясь идет, а дорвоз стоит неподвижно — чуть-чуть шест, колеблется. Солнце сияет. Наконец всадник круг обошел, барабан замолк, и опять — тишина, все замерло. Юноша двинулся вперед, вверх к левому столбу. Раз! — и, слава богу, он на столбе. Трубы взревели, люди выдохнули невольно задержанное дыхание и радостно захлопали, заулыбались. Радовались мужеству и мастерству бродячего артиста.

СТАРАЯ БУХАРА

С тех пор стала я к Сергею Николаевичу в гости ездить! Сняла комнату в старом узбекском квартале у дядюшки Саида. Улочки узкие, пыльные. Дома с плоскими крышами из глинобитного сырца-кирпича, а посреди или навес с виноградом, или крохотный хауз-бассейн. Двери деревянные со сложной орнаментальной резьбой. Чтобы вовремя попасть на работу, мне приходилось вставать очень рано. И каждое утро я проходила мимо одного дома — в приоткрытую дверь был виден дворик с хаузом,— на краю куст с одной розой, а в воде его отражение и птица-гусь с изумрудной шеей. Как в сказке. На весь день радостное впечатление.

Была середина мая. Цветение акаций сменилось цветением роз. Они везде были: на улицах, базарах, двориках, все люди от мала до велика с букетами царственного цветка. Там, на Востоке, роза живет своей жизнью — ей тепло, приятно расцветать и благоухать в ночи и сиять на солнце. Роз так много — 5 копеек букет. Но не все на продажу — крупные королевские розы с особенно тонкой расцветкой остаются на кустах на все лето и украшают внутренние дворики, потом медленно осыпают лепестки в воду хаузов.

БАЗАР

Ранним утром со всей округи едут люди на осликах, велосипедах, скрипучих арбах на базар. Кипит масло в огромных котлах — туда бросают рыбу из Зеравшана; на тележках везут хлеб — круглые лепешки, сложенные в высокие стопки. Слышатся первые удары молота по наковальне — красивый старик-кузнец с седой бородой и мощным торсом в окружении юношей-сыновей начинает свой трудовой день. Сыновья раздувают горн, пламя в темноте жерла суетливо мечется по углям, и размеренно падает тяжелый молот.

В низких нишах на ковриках сидят неподвижные величественные старики и продают всякие чудеса: кинжалы в кожаных расшитых ножнах, тыквенные табакерки для насса, деревянные гребни, пиалки, чайники с отбитыми носиками, батарейки, лампочки для фонариков, какие-то неведомого назначения снадобья, травки, иногда камни. Старики весь день пьют чай, поглаживая длинные седые бороды.

Кричат ослы, гремит радио, жикают точильщики ножей. Становится жарко, пыльно, красочно. Рыба готова — горячая, с золотистой корочкой. Берешь ее в круглую лепешку, идешь в чайхану рядом с грязным запущенным хаузом. Когда-то в его чистой воде плавали большие рыбы — одна за другой длинной лентой вдоль вертикальных стен бассейна.

Это было в другие, старые времена. С минаретов тогда неслись призывные крики муэдзинов, юноши-студенты в многочисленных медресе тонкими, смуглыми пальцами медленно переворачивали страницы Корана, искусные писцы-каллиграфы опускали перья в чернильницы, украшенные тонкой резьбой и шелком.

Теперь в ярко-голубом небе высятся полуразрушенные порталы мечетей и медресе, на главах минаретов и башенок свили гнезда аисты, и там, над всей суетой и гамом человеческого бытия, медленно кружатся эти одинокие птицы или стоят неподвижно; часами.

Пройдешь базар, мимо крепости Арка, а там уже потише. Входишь в спасительную прохладу медресе, направо, вторая дверь, стучишь и слышишь мягкий приветливый голос: «Входите». Если не слышишь, значит, Сергей Николаевич кого-либо из приезжих повел в свою «придворную» чайхану или показывать Бухару — к нему много людей приезжало по «натравке».

ЮРЕНЕВ В ТВЕРИ. 1920-21 годы

Так я к нему приходила, и мы беседовали. Иногда он заваривал кофе в маленькой кастрюльке с длинной ручкой, добавляя чуть-чуть соли для крепости. Однажды я рассказала о том, что мамина школьная подруга, Елена Дмитриевна Танненберг, хранит работы художника Соколова и его жены Н.В. Верещагиной, дочери писателя и философа В.В. Розанова. Только хотела пояснить, какого Соколова, а. Сергей Николаевич и спрашивает: «Михаила Ксенофонтовича?» Я даже растерялась,— думаю, откуда он знает. Оказывается, в 1921 году они оба жили в Твери и там подружились. Юренев работал в Музее, а Соколов преподавал в Свободных Художественных мастерских. Там же преподавала художница А.Ф. Софронова, из Москвы приезжали искусствовед Н.М. Тарабукин, художники А.В. Лентулов и Г.А. Зимин, психолог И.П. Четвериков.

Все они были тогда молоды, одержимы страстью к творчеству, к живописи, поэзии, музыке — сами писали стихи, «издавали» небольшими рукотворными сборниками. Все были увлечены футуризмом и конструктивизмом — «футурили», по выражению М.Кс. Соколова. За это и подверглись гонениям — Антонина Федоровна уехала в Москву. Н.М. Тарабукин пытался пристроить в Москве куда-либо М.Кс. Соколова. Тот из Твери писал А.Ф. Софроновой: «Юренев один из всех подставил плечо в трудную минуту — предложил устроить в музей».

С тех далеких времен у Сергея Николаевича хранились рисунки и тетрадь со стихами М. Кс. Соколова. Он показал рисунки — их оказалось около ста — и разрешил переснять. Тогда же он показал замечательный альбомчик с рисунками-автогр

Это совпадение — знакомство с М.Кс. Соколовым — мое, заочное и недавнее, и его, близкое и давнее,— чрезвычайно сблизило нас. Сергей Николаевич чаще стал принимать меня уже не в чайхане, а в своей келье-худжре. И настал день, когда он снизошел на мои давнишние просьбы — разрешил вытиреть у него пыль. Вообще-то он был противником этого занятия, доказывал, что пыль — не грязь и должна лежать там, где легла, и говорил, что вытирать пыль он разрешает только своей племяннице, которая раз в год весной приезжала к нему из Калинина навестить. Но я свои услуги предлагала вовсе не из-за пристрастия к чистоте. Мне просто хотелось потрогать все руками, рассмотреть его книги, картины, акварели, все мелкие вещички часто неведомого для меня назначения. И вот однажды ему нужно было уйти на выпускной концерт в музыкальном училище (с которым он был как-то связан занятиями). А мне он разрешил остаться и, дожидаясь его возвращения, вытереть пыль.

КЕЛЬЯ

В его худжре всегда было прохладно и полутемно — свет падал из единственного окна над дверью. Он не только не позволил пробить внешнее окно в задней стене худжры, как сделали другие обитатели медресе, но из почтения и любви ко всему восточному долго жил без электричества, так как считал, что оно изуродует его прекрасное жилище.

В худжре в удивительной гармонии сочетались предметы из самых разных времен и стран: гипсовая копия головы Нефертити, два темных пейзажа старых голландских мастеров, акварельные портреты его предков, медный инкрустированный серебром заяц из Исфагана, деревянные резные подставки для Корана, длинные, обтянутые тонким шелком чернильницы арабских каллиграфов, огромный медный, покрытый сложной резьбой «шлем»-крышка — под ним хранился хлеб.

Вся правая стена была занята книгами — каждая аккуратно была обернута в плотную крафтовую бумагу, и по корешкам его четким высоким почерком были подписаны названия. Книги стояли в посылочных ящиках вместо полок. Над ними висели работы современных художников — ему дарили свои картины те, кто приезжал рисовать Бухару. Рисовали и его портреты — художники И.И. Купряшин, В.И. Павлов.

Еще выше, на каменных полках-нишах, разместилась восточная керамика — блюда, кувшины, глиняные игрушки. На торцах бревен почти под самым сводчатым потолком были подвешены в ряд овечьи бубенчики, подобранные по высоте тона. До них мог дотянуться только Сергей Николаевич. И иногда он проигрывал на них коротенькие мелодии мордовских, чувашских или курдских песен — он всю жизнь занимался сбором «музыкальной этнографии». Чувашские песни он записал ещё в Твери, куда переселялись в 1921 году жители Поволжья от голода, а песни курдов записал в Байрам-Али, где работал на археологических раскопках в начале 1950-х годов.

Так же, как и все на Востоке, он любил камни. Над его железной койкой-кроватью, покрытой серым солдатским одеялом, висел старый персидский ковер, на нем кинжал в серебряном резном чехле и пластинка нефрита. Еще у него были своеобразные браслеты — он называл их «игрушками» — нанизанные на леску полудрагоценные камни в различных сочетаниях. Зимою он носил «теплые», из янтаря; летом — «прохладные», из перламутра с темно-синим лазуритом или из розовой шпинели с полупрозрачными изумрудами. Они легко спадали с его худого запястья в ладонь, и он перебирал их, как четки.

С ним жили две кошки, кем-то брошенные, самой простой породы; для них он покупал печенку, а уж чем он питался на свою пятидесятирублев

Сергей Николаевич всегда подшучивал и над собой, и над внешними обстоятельствами жизни. Помню, он рассказывал, как еще в 1918 или 1919 году он организовывал выставку русских авангардистов в Великих Луках. И будто повесил одну «Композицию» Натальи Гончаровой верхом вниз, а она на него обиделась. В этом рассказе — весь Сергей Николаевич: и над собой пошутил, и над непонятными «композициями», хотя он этих художников очень любил и уважал. У него сохранился небольшой альбом, там были рисунки-автограф

При клятвенном заверении в чем-либо любимым его выражением было: «Вырасти у меня хвост», а о современных искусствоведческ

Кроме той худжры, где он жил, у него была еще одна рядом, в том же медресе — там он хранил живопись, рисунки, всякие древности. Зная его страсть к собирательству, жители Бухары и даже ребятишки несли к нему разную старинную утварь, ткани, керамику.

А в медресе Абдулла-хан, стоявшем на противоположной стороне улицы, у него были еще две худжры — там хранилась его коллекция среднеазиатского фарфора, керамики, металла, которую он в послевоенные годы собирал и в археологических экспедициях, и при реставрационных работах в кирпичных завалах. После его смерти эта коллекция перешла в Музей истории народов Узбекистана в Ташкенте. А рисунки М.Кс. Соколова находятся в запасниках Третьяковской галереи. Может, и альбомчик с рисунками-автогр

Сергей Николаевич напоминал мне французского живописца Эжена Фромантена, который тоже сочетал в себе глубокую европейскую образованность со страстной любовью к Востоку. Позднее, после путешествия в Бельгию и Голландию, для изучения старинных живописцев, он написал свой шедевр: «Les maitres d’autrefois» — «Старые мастера». Глядя на голландские пейзажи в худжре Сергея Николаевича, я невольно повторяла это чарующее название. Сергей Николаевич прекрасно знал собрание Эрмитажа и, думаю, страдал иногда от невозможности посетить его торжественные залы.

МАСТЕРА

Здесь, в Бухаре, в своей бедной келье он создал изысканное сочетание Востока и Запада, при этом живо и энергично поддерживал современных ему мастеров, а не только собирал древности. Всех своих посетителей он настойчиво посылал в Гиждуван, в мастерскую мастера-гончара — усто Ибодилло. Он делал блюда и кувшины, пиалы и чаши с архаичными орнаментами и расцветкой. Сергей Николаевич добился того, чтобы усто Ибодилло с учениками приняли в Союз художников и перестали преследовать как кустарей-одиноче

Того же самого он добился и для Хамро Рахимовой. Как народный художник, она принимала участие в промышленной выставке в Москве — тоже заботами Сергея Николаевича. Уж не знаю, легенда или быль, что будто бы и в Лондон ее работы возили, но вот книга Г. Блинова под названием «Сказки бабушки Хамро» действительно вышла в 1966 году.

Она жила недалеко от Бухары в кишлаке Уба и там, сидя на крыльце своего глинобитного домика, лепила из глины удивительные игрушки. И по форме, и по краскам, и по орнаменту они явно сохранили черты домусульманского и даже доэллинского времени. Фантастические животные в виде козлов с огромными ушами или с длинной шеей, а на шее сидит еще какое-то существо; бараны с крутыми витыми рогами. Яркие, смелые сочетания темно-синих, оранжевых и красных тонов. Вроде игрушки — свистульки для детей, а невольно вспомнишь настенные росписи в Топрак-Кале. Или и того ранее — сюжеты наскальных изображений, где преобладают козлы, архары, лошади и собаки.

К «бабушке Хамро» Сергей Николаевич поехал вместе с нами на экспедиционном «газике». Маленькая худая старушка с добрым круглым лицом, вся в морщинах, сидела в тени ветхого айвана (навеса) и лепила фигурки, а на низком столике выстроилась их целая армия, вернее, стадо. Кто-то из родственников приходил помогать ей при обжиге. Она тут же оставила работу, пригласила в дом, мы уселись на полу на ватные одеяла (ковров у нее не было). И пили зеленый чай с лепешками. Потом уж принялись выбирать из готовых игрушек, что купить,— глаза разбежались. А всего-то по рублю за игрушку она брала. Интересно, успела ли она научить своему искусству кого-либо в кишлаке Уба?

КУРГАН-РОМИТАН

В другой раз на том же «газике», по желанию Сергея Николаевича, вместе с ним мы поехали в Ромитан — кишлак, где жили горные таджики. За несколько лет до этого там снимали польский фильм «Фараон» по роману Болеслава Пруса, а Сергей Николаевич был консультантом. В Ромитане сохранились развалины древней крепости на высоком холме. Внутри крепостных стен стоял небольшой мавзолей, мазар.

Мы вошли туда — пусто, все покрыто песком, пылью. На краю оконной ниши в пыли лежал не замеченный нами чугунный кованый светильник в виде дракона — вещица небольшая, сантиметров десять — двенадцать. Сергей Николаевич положил ее в мешочек и попросил отвезти его вниз в кишлак к мулле. Он объяснил нам, что несколько лет назад мулла не согласился ни отдать, ни продать светильник, и теперь он вновь хочет его просить об этом. Мы стали уговаривать его просто «взять»,— по всей России просвещенные «знатоки» считали, что иконы, прялки и тому подобное можно «брать» или покупать за бесценок. Это называлось «спасать культурные ценности» — один из доводов для прикрытия воровства.

Сергей Николаевич посмотрел на нас с задумчивым недоумением и поехал к мулле. Мулла опять отказал, и светильник лег на свое место,— может, и доныне лежит.

Вот уж был урок «высокой нравственности» и в то же время пример тому, до какой низости упал ее порог — норма поведения уже становится мерилом «высокого».

Возможно, вся жизнь Сергея Николаевича, его бессеренничество

Каллиграф.

Их писали тоже старые мастера — каллиграфы. О них сказал поэт XV века:

И знает сердцевед, проникший вглубь души,

Что чистота письма — от чистоты души.

Удел душой прекрасных — письма их красота,

Чужда для сердцем чистых мирская суета.

Кажется, с конца 50-х годов к нему начался поток посетителей, которые складывали о нем красивые легенды, не ведая или сознательно минуя горькую и мучительную правду об исковерканной жизни этого талантливого, глубоко образованного и благородного человека. В их легендах он выглядел чудаком, экзотическим старцем, обладателем «сокровищ» в виде «груды драгоценных камней», как о нем писали заезжие журналисты. Он и в Бухаре жил под надзором, а в этих условиях прозвание «чудак» бывает спасительно.

При всей внешней открытости жизни он был человеком чрезвычайно одиноким, погруженным в себя, в свой мир, куда он, как мне кажется, никого не пускал.

Исключение было: в начале 1960-х годов он подружился с Анатолием Ивановичем Смирновым, коллекционером и искусствоведом. Тот мечтал поселиться где-либо поблизости от Сергея Николаевича, вместе с ним систематизироват

Сергей Николаевич тяжко переживал смерть друга — он вновь остался в одиночестве. Но дверь его дома в Бухаре была открыта для всех. Он не был женат, своих детей у него не было, но всю жизнь он опекал чужих детей. И в этом он напоминал мне М.Кс. Соколова, который после заключения жил в Рыбинске и тоже всего себя отдавал своим «подопечным» — ребятишкам в кружке ИЗО при Доме пионеров.

Еще в молодости, в 1920-е годы, в Твери Сергей Николаевич познакомился с тремя мальчуганами-чув

Так же было и в Бухаре. Дети его бухарских знакомых — узбеков, русских и евреев — находили приют у него в худжре, брали книги, с некоторыми, он занимался языками, историей. Подобное доброделание он тщательно скрывал. Он опекал и малых, и старых. Я уже говорила о бабушке Хамро, об усто Усмане из Гиждувана. Он добивался у городских властей лучшего помещения для местных бухарских жестянщиков-реме

Однажды он и меня утешил и поддержал «в минуту жизни трудную». Он не любил писать письма, во всяком случае, категорически мне об этом заявил при нашем первой разлуке. «Трудная минута» случилась из-за того, что 21 августа 1968 года на митинге в своем Институте я проголосовала против ввода войск в Чехословакию. Об этом я написала ему, не надеясь на ответ, просто хотела оповестить о грозящих мне неприятностях. И как радостно было получить от него в ответ письмо, столько ласкового, прикрытого свойственной ему шутливостью утешения в ней было. А вслед за письмом еще и гостинец пришел — душистая вяленая дыня. Вспомнилось, как он встречных детей конфетами оделял.

В Бухаре его и знали, и любили. Как-то раз он согласился прийти ко мне в гости пить чай. Его появление в доме дядюшки Саида вызвало почтительное оживление. Через несколько минут наш скромный стол был украшен блюдом горячего плова и сластями к чаю. С тех пор все многочисленное семейство моих хозяев стало и ко мне чрезвычайно благосклонно.

Примечание 2012 года. Не знаю, как закончить этот очерк теперь. Всё кажется фальшивым и пафосным. Скажу о фильме. Последний раз я была в Бухаре зимой 1970 года. Мне хотелось снять документальный фильм на тему «Базарный день в Бухаре».

Сергей Николаевич любезно согласился помочь мне. Он познакомил меня с юношами, выпекавшими лепешки, и со старым мастером-кузнецо

СМЕРТЬ

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ ПИСАТЕЛЯ БОРИСА КРЯЧКО из Бухары в 1973 году.

Найдено в Интернете: Письма к Ингрид», Изд. «Вышеград», Таллин. Эстония. «003

ИЗ ПИСЬМА ОТ 18.07. 1973. СТР. 66-67.

… У меня вообще очень мало знакомых, к которым я располагаюсь душевно и которым доверяюсь. Бухаре – только один человек. Ему 77 лет, он глубокий старик, но я к нему отношусь с сыновней склонностью. Он ведет жизнь аскета и никогда не был женат. Он умен, начитан, мудр, владеет французским и немецким. У него отличная библиотека и коллекция камней. Он любит Восток и культуру и судит обо всем свежо и искренне. Он знаменит предками: его прабабка со стороны матери доводилась двоюродной сестрой декабристу Кондратию Федоровичу Рылееву, которого знал Пушкин.

Зовут его Сергей Николаевич Юренев. У нас зашел разговор на тему, можно ли полюбить человека по письмам, и он на меня очень понимающе посмотрел, усмехнулся и сказал, что да, можно.

ИЗ ПИСЬМА ОТ 30.07. 1973. СТР. 72

… Сегодня положили в больницу моего Сергея Николаевича. Я уже о нем писал немножко раньше. Год назад у него стали выходить с мочой сгустки крови. Он понемногу лечился лекарствами, но режима питания у него вообще никакого не было, да и образ жизни отшельника тоже сказался. Ходил с утра к нему в больницу, он передал кое-какие распоряжения на случай кончины. Вечером звонил в урологическое, где он лежит, ответили, что чувствует себя он несколько лучше. Я к нему очень привык и не хочу, чтобы он умирал. Хорошо, что у меня есть ещё ты, а иначе я чувствовал бы себя совсем сиротливо. У него сейчас солидное кровотечение … уже непроизвольно. Посидел я у него с четверть часа, а потом он отправил меня в редакцию, чтобы не очень огорчался его положением и видом. Он такой, мой Сергей Николаевич, очень стойкий и мужественный человек. Завтра опять буду звонить и спрашивать.

ИЗ ПИСЬМА ОТ 27.9.1973. СТР. 80-81

… Сказал о своем предстоящем отъезде С.Н. Он огорчился, но не очень, так как образ жизни, который я здесь веду сейчас, огорчает его гораздо больше. Единственное, или, точнее, одно из двух, чего он желает, это либо поскорее выписаться, либо помереть. Я ему очень желаю поправки быстрейшей и выписки домой в хорошем сносном состоянии, тогда у меня на душе будет легче. Сильно надеюсь, что выпишут его из больницы домой в пределах месяца… Внешне он выглядит прилично, но по прежнему кровоточит, хотя и меньше, и внутренне переживает все это.

Я его навещаю через день-другой, там, в больнице, есть перголя (pergola англ. – беседка или крытая аллея), мы туда идем и с полчаса беседуем. Он говорит:

— Пора мне, душенька, Б.Ю., 77 лет. Чужой век заедаю.

Я ему в ответ о чем-нибудь ином, вроде:

— Смотрите, как великолепна эта аллея с виноградником.

Он отвлекается, щурится старчески на солнечные блики в зеленом сумраке листьев, оживляется, говорит:

— А ведь, действительно, хороша. Как итальянские этюды Щедрина где-то в Альбано…

Тогда я возвращаюсь к первоначальной теме:

— Ну, вот, так-то лучше. А вы говорите «пора». — и мы оба смеемся.

Галочка, я ведь его тоже очень люблю. Когда-то встретилась мне одна старинная, кажется, библейская истина и запомнилась смыслом: тому, кто истинно любит, многое дается, многое у него спросится, но и простится ему тоже многое.

Щедрин С.Ф. (1781-1830) – художник, работавший в Италии.

ИЗ ПИСЬМА ОТ24.10.73. СТР. 83-84.

… Умирает Сергей Николаевич. У него рак. После операции у него наступило некоторое улучшение, а затем всё обострилось ещё больше. Сейчас он вовсе не встает и очень мучается от болей. Он сильно переменился, похудел крайне, а лицо побелело, просветлело и стало похожим на лик св. Николая-чудотвор

Бываю у него каждый день, но не более десяти минут. Он очень устает, поэтому я не сижу долго. Стараюсь рассказать ему что-нибудь веселое, порой даже фарс. Он тоже шутит, перемогая болевые приступы. Я тебе писал, что он человек большого мужества, сильной воли и нежной души.

Я не знаю никого, кроме отца и матери, к кому чувствовал бы такую сыновнюю расположенность, как к нему. Родителям я обязан тем, что произошел на свет, а Сергею Николаевичу тем, что живу, не озлобившись, как хорек, не утративши вкус к жизни, и, в конце концов, даже тем, что люблю тебя. Когда мне одно время, лет около пяти назад, было так трудно, что не хотелось по утрам просыпаться и открывать глаза, он своей немощной старческой рукой вбил в меня стержень, словно новый позвоночный столб, и я пошел дальше, спотыкаясь, падая и вставая, но пошел.

Он приставал ко мне бесконечно, пока не втравил меня в это дело – писать. Я ведь ленив прямо таки по обломовски, ты знаешь. Сергей Николаевич переборол мою лень и – благо! – мне открылся целый мир образов и событий, в которых я участвовал и жил.

… Теперь он уже сделал последние распоряжения и приготовился. Исход врачи единогласно видят только летальный, а всю эту агонию – недолгой теперь уже. А он и сам это знает лучше их. «Живые закрывают глаза мертвым» — древняя и четко выраженная истина. Сергей Николаевич умел это делать и при жизни. Это и есть его удивительнейшее свойство.

Скоро он умрет, и я опять почувствую себя сиротой, как тогда, когда похоронил родителей. … Мы с ним этим летом сидели в чайхане, и он говорил, что скоро умрет, что он много и хорошо прожил, что он клином вошел в мою жизнь, что у меня какой-то талант и что мне когда-то придется тоже отвечать за него. …

ИЗ ПИСЬМА ОТ 08.11. 1973. СТР. 86-87

… Умер Сергей Николаевич вскоре после моего последнего письма. Мы с ним свиделись за три часа до его кончины. За час его оставили боли, и он говорил врачу и медсестре, что ему так легко, как никогда, что он в жизни не курил с таким аппетитом, как ему курилось в последний раз. За пятнадцать минут он перестал говорить, но слышал и воспринимал всё. Находился в здравом уме и твердой памяти. Конец наступил на исходе суток, в 11 часов вечера 30 октября. Сутки он оставался в больнице, а следующие сутки дома.

Приехали родственники из Москвы и Калинина.

Похороны были 2 ноября. День выдался по-летнему теплый, синий и светлый. Публика собралась на проводы пёстрая: коммунисты, беспартийные, атеисты, верующие, узбеки, таджики, русские, евреи – все, и довольно много. Лучшую часть провожавших составляла молодежь, и в этом есть определенный символ не бесцельно прожитой жизни, преемственности, следа.

Коллекцию камней он завещал Эрмитажу. Коллекцию рисунков и картин завещал Третьяковке (у него было много старинных миниатюр, рисунки художника М.К. Соколова и др.). Керамику он завещал Ташкенту: целая превосходная посуда XIV-XV в.в. Он её назвал «золотым фондом», так как, с большой долей вероятности, у него было блюдо легендарного гончара Мири-Кюляля. Насколько я помню, свою обширную переписку завещал Архиву с заповедью вскрыть через полвека после него, то есть в 2023 году. Всё это должно сохраниться.

Что касается другого – его библиотеки, завещанной местному музею и местному Педагогическому институту, то я уверен, что в ближайшее время её раскрадут по частям и по правилу «твое – мое – богово».

Научный центр Бухары, или Педагогический институт, где Сергей Николаевич когда-то читал латынь и русскую словесность, проявил к своему бывшему преподавателю исключительно по-свински. Оттуда не было ни единой души, чтобы почтить память покойного присутствием, соболезнованием или цветком на могиле.

… Я не в состоянии вполне точно выразиться по поводу того, чего не понимаю. А не понятно мне вот что: беспокойство и сомнения, не имеющая пределов подозрительность – самая неоправданная и худшая, какая только может быть, и какую некоторые люди проявили к С.Н. даже после его смерти. Представь себе, на другой день после похорон является такая личность во двор к С.Н. и, не стесняясь ни приличиями, ни манерами, решительно ничем не прикрыв специализированн

Конечно, С.Н. был человеком необычным. Легенды и вымыслы о нем были и прежде. Одни развенчаны, другие, к сожалению, пока ещё в ходу.

Но, честное слово, среди моих знакомых не было никого, кто был бы так прочно, как он, повенчан с родной землей и со страной, что мы называем Родиной. Любить Родину (ах, высокий стиль, извините мой слог, мадам), но мы так часто термин употребляем, что он искренне потускнел. Между тем, любить Родину, оказывается, можно по-всякому. … Он любил Родину так, как голодный человек любит черствый ломоть ржаного хлеба, совершенно ему необходимого, чтобы жить завтра. Такая любовь истинна, высока и патриотична.

Борис Крячко. Сцены из античной жизни. — “Вышгород”. Литературно-худо

“Античность” в данном случае недавняя: ссыльный после лагерей, известный всему ученому миру археолог живет в среднеазиатском городе.

В № 6 журнала “Вышгород” за 1998 год напечатан некролог:

Борис Юлианович Крячко, “блистательный филолог, знаток языков, гид-переводчик; интеллектуал и чернорабочий-котельщик; он испытал себя на земле от края до края: Средняя Азия, Дальний Восток, Камчатка, Балтика. Ему шел 69-й год (10.09.1930, Красная Яруга Курской области — 30.10.1998, Пярну, Эстония). В наследство он оставил свои произведения в журналах „Радуга”, „Таллинн”, „Грани”, „Вышгород”. В России же — только в журнале „Охотничье хозяйство”…”

В первом и втором классе я училась в Бухаре в школе им.Тельмана и часто встречала Сергея Юрьевича, он был одет в синюю разлетайку, как у художников, в разноцветной тюбетейке и всегда угощал при встрече конфеткой, но я была маленькой и не знала, что это за человек. Жили мы рядом с Арком во дворе учителей и я мечтала , глядя на огромную дыру в стене Арка, когда-нибудь ее раскопать. Ее раскопали, но уже в конце 70-х, двух копателей засыпало,а мою знакомую, которая вела эти раскопки спасло то, что она вылезла из ямы покурить. Работая в институте реставрации в 8-е гг я много слышала от архитекторов и археологов, как, приезжая в Бухару, они первым делом шли к Сергею Юрьевичу, пили чай, кофе, советовались, где лучше делать шурф, всегда у него было что-нибудь новенькое: керамика, камни, посуда. Я участвовала на начальных этапах реставрации бани 16 века под куполом Таки-сарафон, но, по-моему, работа так и не была завершена. А жаль, баня была уникальная! Те, кто лично знал Сергея Юрьевича, очень жалели, что уже не с кем было посоветоваться, как и где лучше копать, потому что предварительную работу очень часто он делал сам.Казалось бы- незначительный эпизод в моей жизни : дяденька в детстве угощал конфетками, а помню всю жизнь!

Людмила[Цитировать]

Давно, очень давно не получала такой радости и одновременно печали от чтения. Великолепно написано о человеке, перед которым дОлжно преклонить колени. Достойная жизнь, духовно богатая, настоящая роскошь! Не каждому дается. Жаль, что узнала о С.Н. Юреневе так поздно.

VTA[Цитировать]

А еще, медресе в Бухаре в то время называли» матрасой». На вопрос: «Где живешь?», отвечали: «В матрасе»

Людмила[Цитировать]

Так в Бухару захотелось!

VTA[Цитировать]

Поразительно, сколько всего мы не знаем, как невежественны, если такие люди остаются неизвестными нам. только из статей, к счастью еще печатающихся, мы узнаем о необыкновенных людях, праведниках и подвижниках, живущих в совершенно ином, чем мы, измерении. совершенно иными ценностями. Большое счастье — прочитать такую статью.

tanita[Цитировать]

Таня, а ещё обидно, что совсем рядом жил, что мы бывали в то время в Бухаре и могли бы соприкоснуться, услышать о ней от такого человека, а не заученные тексты тропящегося к следующей группе экскурсовода.

VTA[Цитировать]

Таня, в том -то все и дело! Жили невеждами, и о музее в Нукусе не знали, и о Юреневе… сколько еще люде были живы, когда мы могли с ними соприкоснуться, узнать то, что теперь уже никогда не узнаешь! Так жаль, что столько утрачено именно по незнанию!

tanita[Цитировать]

здесь автор указал, что был снят фильм, а затем выложен в Ютубе.

Интересно было бы посмотреть.

Кто-нибудь знает, как он называется?

long59[Цитировать]

Спасибо за свет.

Pavel[Цитировать]

«Печаль моя светла…»

lvt[Цитировать]

О Сергее Николаевиче Юреневе, человеке легендарном, доводилось слышать, но все больше лишь упоминания в разговорах, статьях. А в очерке Н.М. как хорошо, образно о нем написано — право, с редким удовольствием читал. Написано замечательно и о С.Н., и о Бухаре, и о времени. Спасибо автору — Наталье Михайловне Михайловой, спасибо и Валерию Григорьевичу Иофе — за «продвижение» очерка. Хотелось бы надеяться, что память о С.Н. сохранится, но не уверен, в 1973 году «родной» пединститут на другой же день после смерти забыл, а сейчас…

Ю.Ф.[Цитировать]

Правильно сказал Pavel про свет. Останется от такого человека свет, не погаснет. Забудут официальные лица, а людская молва перенесёт память о нем к следующим поколеним. И интернет поможет. Спасибо автору и комментаторам, которых тоже читать было приятно.

VTA[Цитировать]